Dieses Bild teilen über:

Die Eisenbahn ist das ökologischste kollektive Verkehrsmittel für mittlere und längere Distanzen. Dennoch ist in der EU meist von E-Autos die Rede, wenn es um die Mobilitätswende geht. Investitionen in ein gut ausgebautes und zuverlässiges europäisches Bahnnetz sind aber nicht nur ökologisch sinnvoll. Auch die weltweit führenden Unternehmen der europäischen Bahnindustrie würden profitieren und neue, gute Arbeitsplätze entstehen. Dafür braucht es eine Allianz für den transeuropäischen Bahnausbau.

Autorin: Julia Eder

Diesen Artikel downloaden

Der Verkehrssektor ist einer der wichtigsten CO2-Emittenten in der EU und auch in Österreich. Außerdem ist es der einzige Sektor in Österreich, in dem die Emissionen seit den 1990er-Jahren mit 42% stark angestiegen sind. Ein wichtiger Ansatzpunkt für einen sozial-ökologischen Umbau bietet sich daher in diesem Feld.

Debatten zur Mobilitätswende in Europa werden allerdings oft sehr eng geführt. Häufig geht es nur um die Umstellung von Verbrennermotoren auf Elektroantriebe. Motorisierter Individualverkehr steht also im Zentrum. Das ist erstaunlich, weil Europa eigentlich der Kontinent mit dem dichtesten Eisenbahnnetz ist. Es verfügt außerdem über eine äußerst wettbewerbsfähige Bahnindustrie, die Schienen, Waggons, Gleisbaumaschinen, Weichen sowie Sicherungs- und Signaltechnik an der Weltspitze baut.1 Laut einem Dokument der Generaldirektion Binnenmarkt der Europäischen Kommission aus 2024 ist die europäische Bahnindustrie für 659.000 Arbeitsplätze direkt verantwortlich und steuerte 102 Mrd. Euro zum EU-BIP bei.

In Europa ist die Bahnindustrie allerdings nicht gleichmäßig verteilt. Österreich ist nicht nur das Nummer 1 Land der Bahnfahrer:innen in der EU. Es ist auch nach wie vor das Land weltweit mit den – relativ zur Bevölkerungsgröße – höchsten Exporten von Schienenfahrzeugen und Ausstattung, mit den meisten Patenten im Bahnbereich und den höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung pro Kopf. Es erstaunt deshalb nicht, dass es auch mehrere österreichische Weltmarktführer in den Bereichen Gleisbaumaschinen, elektromechanische Antriebe, Schienen- und Weichenproduktion sowie Sensortechnik gibt, die in unterschiedlichen Regionen Österreichs angesiedelt sind (siehe Abbildung 1). Davon sind einige Hidden Champions, deren Firmennamen zwar öffentlich wenig bekannt sind, die aber in ihrer speziellen Nische beim Umsatz Nummer 1 auf dem europäischen Markt oder unter den Top 3 auf dem Weltmarkt sind. Die Exportstärke in diesem Bereich wird auch von den liberalen Wirtschaftswissenschaftlern Gabriel Felbermayr und Martin Braml im Buch „Der Freihandel hat fertig“ aus 2024 betont.

Die Unternehmen aus der Bahnindustrie gehören zu unterschiedlichen Branchen, vor allem zur metallverarbeitenden Industrie, zur IT und zur Elektro- und Elektronikindustrie. Damit sind sie Branchen mit vergleichsweise guten Kollektivverträgen, die gute Löhne und Arbeitsbedingungen bieten. Direkt beschäftigt waren laut dem Austrian Rail Report 2025 in der Bahnindustrie im Jahr 2024 ca. 18.800 Menschen, was einen Anstieg von fast 3.800 Beschäftigten seit dem letzten Austrian Rail Report 2023 darstellt. Diese Beschäftigten sind hoch qualifiziert und für die Innovationsstärke verantwortlich. Werden indirekt und induzierte Beschäftigte noch hinzugerechnet, verdoppelt sich die Zahl nahezu. Damit ist die Bahnindustrie ungefähr ein Viertel so groß wie die Autozulieferindustrie, die 2024 76.900 direkt Beschäftigte (inklusive Arbeitskräfteüberlassung) beschäftigte. Im Gegensatz zur Autoindustrie haben aber viele Unternehmen der Bahnindustrie ihren Hauptsitz in Österreich und sind nicht bloße Niederlassungen ausländischer Großkonzerne. Dadurch gibt es in der Bahnindustrie mehr Endfertigung als in der Autoindustrie, weshalb die Kontrolle über Lieferketten größer ist und die Gefahr von Produktionsverlagerungen geringer ist.

Welche Chancen und Herausforderungen bestehen also in Zusammenhang mit dem Bahnausbau in Europa? Wie könnten österreichische Unternehmen und Beschäftigte davon profitieren? Diese und weitere Fragen haben wir – fünf Autor:innen der Johannes Kepler Universität Linz – in der AK-geförderten Studie „Mobilitätswende produzieren“ beantwortet. Wir führten insgesamt 22 Interviews mit Geschäftsführung und Betriebsrat von Bahnindustrieunternehmen und anderen Stakeholdern im Bahnbereich. So konnten wir detaillierte Einblicke in deren Stärken und Herausforderungen sowie in die Arbeits- und Entgeltbedingungen gewinnen (siehe Kapitel III. der Studie).

Julia-Stern.png)

Im Rahmen der Studie berechneten wir im Kapitel II. die Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte, die der Ausbau des „Zielnetz 2040“ – der langfristigen Ausbauvision der ÖBB – in Österreich zur Folge hätte. Zwischen 2024 und 2040 würden zwischen 20,7 und 24,4 Mrd. Euro an Wertschöpfung entstehen. Der Wertschöpfungsmultiplikator wäre dabei 1,2. Das bedeutet, dass für jeden investierten Euro 1,2 Euro an Wertschöpfung entstehen. Die Bilanz ist somit positiv und die öffentlichen Investitionen würden sich im doppelten Sinne auszahlen. Pro Jahr könnten außerdem bis zu 14.400 neue Arbeitsplätze entstehen, die meisten davon in der Bauwirtschaft.

Dennoch hängt in Österreich – wie auch sonst überall – der Bahnausbau stark vom staatlichen Willen und Finanzierungsmöglichkeiten ab. Die aktuelle Budgetsituation in Österreich erforderte Einschnitte bei der jährlichen Fortschreibung des ÖBB-Rahmenplans. Manche Infrastrukturprojekte mussten deshalb nach hinten verschoben werden. Hier zeigt sich auch deutlich, was die Bahnindustrie grundlegend von der Autoindustrie unterscheidet: Es gibt keine Haushaltsnachfrage nach Zügen und Bahntechnologie. Der wichtigste Nachfrager ist üblicherweise der Staat bzw. staatsbetriebene Eisenbahnlinien. Zwar gibt es seit der Liberalisierung des Eisenbahnverkehrs in Europa insbesondere im Güterverkehr auch sehr viele private Anbieter:innen. Beim Personenverkehr dominieren in vielen EU-Mitgliedsstaaten aber nach wie vor Staatsbahnen.

Da die österreichischen Bahnunternehmen weltweit im Spitzenfeld liegen, ist eine angebotsorientierte Industriepolitik über die bestehenden horizontalen Maßnahmen (z.B. Förderung von Forschung und Entwicklung, Investitionsprämien u.a.) hinaus nicht nötig. Der Bahnbereich ist aber perfekt geeignet für nachfrageseitige Industriepolitik, bei der der Staat über öffentliche Beschaffung als wichtigster Nachfrager auftritt. Durch Maßnahmen wie das Klimaticket kann zusätzlich der private Konsum von Bahndienstleistungen gestärkt werden, was sich indirekt auf Aufträge für die Bahnindustrie auswirkt.

Eine Industriepolitik für die Bahn muss mit Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Verkehrs- und Raumordnungspolitik gut abgestimmt sein. Es braucht ausreichend Fachkräfte, die Schienenfahrzeuge und Infrastruktur warten und bauen können. Und es benötigt eine Raumordnung, die die Nutzung nachhaltiger Verkehrslösungen ermöglicht. Aktuell sind wegen der starken Zersiedelung in Österreich zu viele Menschen auf ihr Auto angewiesen. Ein Bahnanschluss ist auch nicht überall sinnvoll umsetzbar. Es braucht daher multimodale Verkehrslösungen, die dazu anregen, das Auto möglichst wenig und kurz zu benutzen, weil es attraktivere Alternativen gibt.

Vermehrte Öffi-Nutzung würde dann auch die öffentlichen Ausschreibungen für Bau und Wartung von Schienenfahrzeugen und Infrastruktur erhöhen. Es dürften bei größeren Aufträgen in Österreich sowohl Anbieter:innen aus anderen EU-Staaten als auch internationale Mitbewerber:innen mitbieten. Umgekehrt hätten aber auch österreichische Anbieter:innen sehr gute Chancen, öffentliche Aufträge in Europa und in Drittstaaten zu bestreiten. Das liegt einerseits an den Regeln des EU-Binnenmarkts und andererseits am „Agreement on Government Procurement“ (Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen) der WTO, das für „interessierte“ WTO-Mitgliedsstaaten geschaffen wurde, weil Länder des Globalen Südens verweigerten, Regeln für die öffentliche Beschaffung auf WTO-Ebene zu vereinbaren. Letztere befürchteten nämlich, dadurch einen wichtigen politischen Spielraum zu verlieren, mit dem die heimische Wirtschaft gefördert werden kann. Als Vertragspartner:innen müssen die EU-Staaten öffentliche Aufträge über bestimmten Schwellenwerten zwingend international ausschreiben, was die Problematik der chinesischen Konkurrenz (siehe unten) verschärft hat.

Dennoch könnte die öffentliche Beschaffung auch als Hebel eingesetzt werden, gezielt die heimische Industrie zu stärken und gleichzeitig hohe Standards durchzusetzen bzw. zu bewahren. Im Rahmen des Bestbieterprinzips können bei öffentlichen Ausschreibungen sogenannte Sozial-, Umwelt- und/oder Qualitätskriterien inkludiert werden. In diesem Fall ist nicht wie beim Billigstbieterprinzip nur der billigste Preis für den Zuschlag bei der Vergabe verantwortlich. Da die österreichische Bahnindustrie höchste Standards erfüllt, würde sie von einem beschleunigten Bahnausbau in Europa auf jeden Fall profitieren.

Auf EU-Ebene gibt es im Bereich der Bahn zwei große entscheidende Initiativen. Erstens wurden zwischen 2001 und 2013 vier Eisenbahnpakete verabschiedet, die den Eisenbahnverkehr in der EU harmonisieren und liberalisieren sollten. Sie sind zum Beispiel dafür verantwortlich, dass die Netzbetreiber und die Bahnbetreiber nicht mehr dasselbe Unternehmen sein dürfen. So sollte auch privaten Anbieter:innen ein einfacherer Zugang zur Netzinfrastruktur ermöglicht werden. In Österreich hatte dies beispielsweise zur Folge, dass die Westbahn die Schieneninfrastruktur der ÖBB Infrastruktur AG genauso wie die ÖBB Personenverkehr AG nutzen kann.

Zweitens ist im Rahmen der Transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-V) auch der transeuropäische Bahnausbau beschlossene Sache. Die reale Umsetzung hinkt den Zielen allerdings hinterher. Mit der „Connecting Europe Facility“ (CEF) für Transport gibt es ein EU-Förderinstrument, um den transeuropäischen Infrastrukturausbau voranzutreiben. Sie vergibt im Rahmen des aktuellen mehrjährigen Finanzrahmens der EU (2021-2027) Zuschüsse in der Höhe von bis zu 25,8 Mrd. Euro, wovon 11,3 Mio. für Länder mit EU-Kohäsionsfondsansprüchen reserviert sind. IndustriAll Europe argumentiert in ihrem Positionspapier „Die europäische Eisenbahnindustrie auf Schiene bringen“ allerdings, dass die Mittel nicht ausreichend sind. Sie fordert einen europäischen Investitionsplan für die Schiene und die Aufstockung der CEF-Mittel für Verkehr, insbesondere weil die Aufbau- und Resilienzfazilität von NextGenerationEU mit Ende 2026 ausläuft, die auch mit 55 Mrd. Euro Bahnprojekte gefördert hat.

Zugleich schränken aber die EU-Fiskalregeln auf nationaler Ebene für viele Mitgliedsstaaten den Investitionsspielraum – auch für Infrastrukturausbau und -erneuerung – stark ein (Österreich hat hier eine eigene Lösung – siehe oben und hier). Zusätzlich haben sich noch Länder wie Deutschland oder die Slowakei selbst eine Schuldenbremse verordnet. Während sie in Deutschland gerade gelockert wird, steht sie in der Slowakei im Verfassungsrang. Solche einschränkenden Finanzierungsregeln (wie auch deren Aufhebung) auf europäischer oder nationaler Ebene wirken sich indirekt auch auf die Auftragslage der österreichischen Bahnindustrie aus, die wegen ihrer Stärke ganz klar vom europäischen Bahnausbau profitieren würde. In diesem Zusammenhang ist der Vorschlag von IndustriAll Europe unterstützenswert, dass für Investitionen in Schienenverkehr eine grüne goldene Investitionsregel gelten sollte, sodass Schulden, die durch den Bahnausbau entstehen, nicht für die Einhaltung der Fiskalregeln relevant sind.

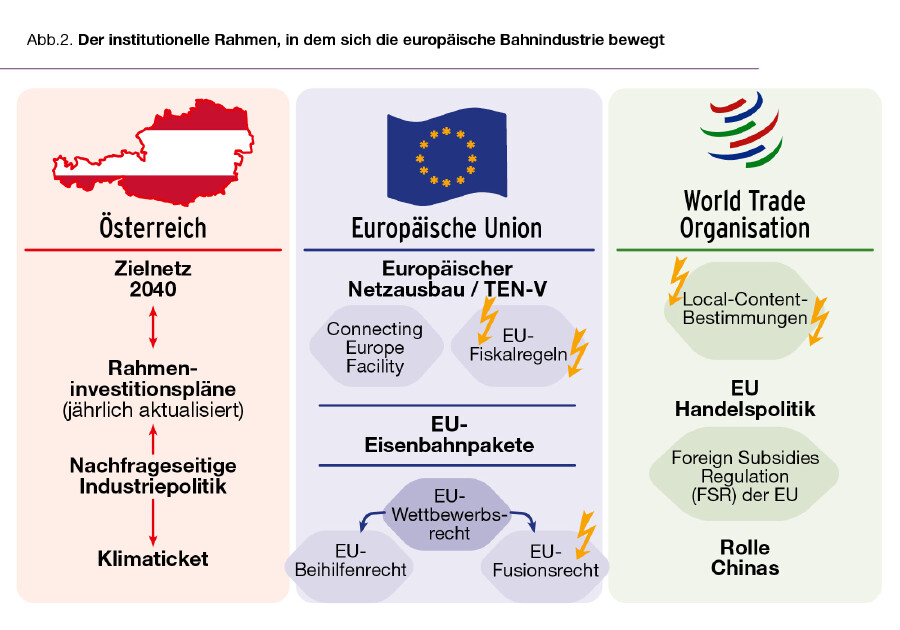

Beim Bahnausbau verschärft sich allerdings auch der globale Wettbewerb zusehends (siehe Kapitel 12.2 und 12.3). Vor allem chinesische Hersteller haben stark aufgeholt und gewinnen immer häufiger Ausschreibungen in Drittstaaten, die früher von europäischen Unternehmen dominiert wurden. Als zwei zentrale Hemmschuhe europäischer Unternehmen werden in der neuen, global angespannten Situation das EU-Wettbewerbsrecht und die EU-Handelspolitik diskutiert (siehe Abbildung 2). Ersteres soll über das Fusions- und Beihilfenrecht verhindern, dass Unternehmen sich zu so großen Einheiten zusammenschließen, dass in Europa Oligopole oder Monopole entstehen und, dass die Ausschüttung nationaler Beihilfen in der EU stark eingeschränkt ist, um den Wettbewerb am EU-Binnenmarkt nicht zu verzerren. Zugleich geraten europäische Unternehmen auch aufgrund dieser Bestimmungen auf dem Weltmarkt immer stärker ins Hintertreffen, vor allem gegenüber chinesischen Produzenten wie dem weltgrößten Zughersteller CRRC.

Auch in der EU-Handelspolitik zeigen sich die Widersprüche immer offener (siehe Abbildung 2). Die Europäische Kommission ist global während der letzten zehn Jahre – seit der ersten Kandidatur von Donald Trump zum US-Präsidenten – als „letzte Hüterin“ des Freihandels aufgetreten. Dazu gehörte auch, dass bei öffentlichen Vergaben in der EU auch internationale Anbieter mitbieten dürfen. Diese gewinnen allerdings immer öfter – nicht nur im Bahnbereich – chinesische Mitbewerber wegen des niedrigen Preises. Unterstellt wurde, dass dies nur wegen der Subventionen durch den chinesischen Staat möglich wird – durch Beihilfen also, die in der EU nicht in derselben Höhe vergeben werden können.

Aus diesem Grund wurde mit der „Foreign Subsidies Regulation“ (FSR) ein EU-Handelsschutzinstrument geschaffen, mit dem bei konkretem Verdacht bei Ausschreibungen untersucht werden kann, ob Subventionen in Drittstaaten für „unlauteren“ Wettbewerb gesorgt haben. Seine Wirksamkeit wird aktuell überprüft. Die Klassifikation von „Subvention“ fällt in diesem Zusammenhang äußerst breit aus. Es werden auch einige Beihilfen gelistet, die zumindest in Österreich beim Bahnbau bis zum EU-Beitritt üblich und für die Größe des heutigen Bahnnetzes und die Stärke unserer Bahnindustrie auch entscheidend waren, z.B. günstige Kredite, Zuschüsse, Bereitstellung von Grundstücken sowie die Stimulation von Binnennachfrage durch staatliche Investitionen in die Bahn. Es wird also China eine Subventionspolitik vorgehalten, die in allen westlichen Ländern die Bahn groß gemacht hat.

Ehrlicher und leichter zu überprüfen wäre es, gleich eine „local content“-Auflage einzuführen. Das würde bedeuten, dass bei öffentlichen Aufträgen ein gewisser Teil der Wertschöpfung verpflichtend in der EU erfolgen muss, z.B. 50%. Die Vorschreibung von lokalen Wertschöpfungsanteilen – auf englisch „local content“ genannt – ist zwar nach den aktuell geltenden Regeln der Welthandelsorganisation WTO grundsätzlich nicht möglich. Allerdings werden diese von vielen Mitgliedsstaaten aktuell strapaziert oder gebrochen – und das ohne ernsthaft negative Konsequenzen. „Local content“-Bestimmungen hätten zudem noch den Vorteil, dass sie in reguläre Bestbieterverfahren inkludiert werden könnten, also zusätzlich zu Auflagen in den Bereichen Umwelt und gute Beschäftigung einfließen könnten. Es wäre dann bei der Auswahl des Anbieters nicht nur der niedrigste Preis ausschlaggebend, was für die europäische Industrie vorteilhaft wäre.

Die Studie „Mobilitätswende produzieren“ enthält einige Politikempfehlungen, die vor allem die österreichische Ebene betreffen (siehe Abbildung 3). Um größeren Erfolg zu haben, muss allerdings eine Allianz für den Bahnausbau auf europäischer Ebene organisiert werden. Aktuell gibt es zwar verschiedene Akteur:innen, die einen Bahnausbau in Europa anschieben wollen, allerdings scheint deren EU-Lobbying weniger gut organisiert als jenes der Autoindustrie. Zumindest werden ihre Stimmen weniger gehört.

Arbeitgeberseitig existiert auf europäischer Ebene ein Interessenverband der Unternehmen der Bahnindustrie. Auch in Deutschland und Österreich gibt es national organisierte „Verbände der Bahnindustrie“. Während diese ein natürliches Interesse an einer starken Bahn haben, sind die Unternehmen zum Teil zugleich Konkurrenten, was das Bündnis bei zunehmendem Wettbewerb auch schwächen könnte. Dennoch sind sie potenziell sehr wertvolle strategische Allianzpartner.

Julia-St_1.jpg)

Auch die Arbeitnehmer:inneninteressenvertretungen anderer Länder und auf europäischer Ebene haben sich während der letzten Jahre zunehmend mit dem Thema der Mobilitätswende befasst. Bei der von Arbeiterkammer Wien und Arbeiterkammer Oberösterreich geförderten Studie „Mobilitätswende produzieren“ waren im Studienbeirat auch die Fachgewerkschaften PRO-GE, vida und GPA sowie weitere Stakeholder eingebunden. Für Deutschland veröffentlichte der Vorstand der IG Metall 2023 das Debattenpapier „Speed Matters – Weichen für die Mobilitätswende stellen“. Und IndustriAll Europe brachte 2024 das bereits erwähnte Positionspapier „Die europäische Eisenbahnindustrie auf Schiene bringen“ heraus, in dem sie einen europäischen Investitionsplan für die Schiene, eine Industriepolitik für die Bahn sowie einen politischen Rahmen für Verkehrsverlagerung, Multimodalität und Erschwinglichkeit fordert.

Es liegen also konkrete Ideen am Tisch, allerdings könnte die sozialpartnerschaftliche Allianzbildung zwischen Arbeitgeber:innen- und Arbeitnehmer:innenseite noch strategischer verfolgt werden. Um ein annähernd so starkes Lobbynetzwerk wie die Autoindustrie zu schaffen, müssten aber zusätzlich auch noch interessierte politische Akteur:innen, Wissenschaftler:innen und Vertreter:innen der Zivilgesellschaft eingebunden werden. Eine Allianz für den europäischen Bahnausbau wäre ökonomisch und ökologisch sinnvoll – für die Beschäftigten und darüber hinaus. Wie können wir sie am besten auf Schiene bringen?

Diesen Artikel downloaden

Lukas Cserjan,

Julia Eder,

Anna Hornykewycz,

Laura Porak und

Stephan Pühringer

Mobilitätswende produzieren

Johannes Kepler Universität, 2025

Die Studie „Mobilitätswende produzieren“ (2025) wurde von der Arbeiterkammer Wien und der Arbeiterkammer Oberösterreich gefördert.

Hier kann die Studie abgerufen werden

Abteilung EU & Internationales

Prinz Eugenstraße 20-22

1040 Wien

Telefon: +43 1 50165-0

- erreichbar mit der Linie D -

© 2026 AK Wien | Prinz-Eugen-Straße 20-22 1040 Wien, +43 1 501 65