Wer gibt in Brüssel den Ton an? Politische Kräfteverhältnisse auf EU-Ebene

Ob Zwangsarbeit, Plattformarbeit, Maßnahmen gegen den Klimanotstand oder die beliebte Gurkenkrümmung: Immer wieder berichten Medien über neue EU-Gesetze, die für Emotionen bei der EU-Bevölkerung sorgen (sollen). Oft ist dann zu hören „die EU“ hätte das entschieden. Tatsächlich stellt sich aber die Frage, welche EU-Akteur:innen Entscheidungen über neue EU-Regeln treffen. Eine Analyse gibt näheren Aufschluss, wer derzeit Entscheidungen auf EU-Ebene treffen kann und wie sich die Kräfteverhältnisse im Laufe der Jahre verändert haben.

Autor: Frank Ey

Diesen Artikel downloaden

Wer Entscheidungen über neue EU-Gesetze trifft

Die drei wichtigsten EU-Institutionen in der EU-Gesetzgebung sind die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Rat. Die Kommission hat das alleinige Recht, neue Gesetzesvorschläge auf EU-Ebene zu verfassen (Initiativrecht). Das Europäische Parlament und der Rat entscheiden in den meisten Fällen gemeinsam, ob der Gesetzesvorschlag akzeptiert beziehungsweise ob und wie er verändert werden soll. Der Fokus des Beitrags liegt daher vor allem bei diesen drei Institutionen.

Rat mit überraschenden Veränderungen zwischen 2019 und 2024

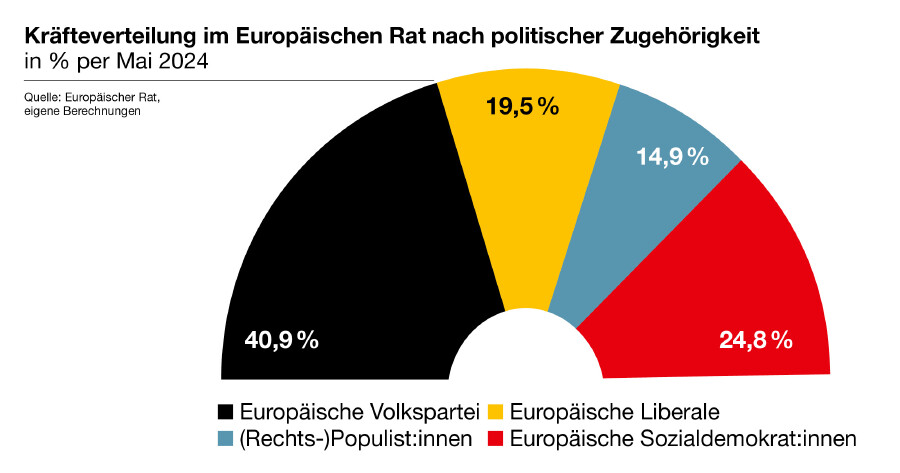

Ein Vergleich der Kräfteverhältnisse im Rat zwischen 2019 und 2024 (analysiert wurde die Ebene der Staats- und Regierungschefs, die Stärke der Parteien wurde entsprechend der gültigen Stimmgewichtungen der Mitgliedstaaten ermittelt) bringt eine unerwartete Veränderung bei den politischen Kräfteverhältnissen:

2019 lagen die Vertreter:innen der Europäischen Volkspartei (EVP) mit einem Stimmenanteil von rund 31,3% vor den (rechts-)populistischen Gruppierungen mit einem Anteil von 22,2%. Die Europäischen Sozialdemokrat:innen (S&D) und die Europäischen Liberalen lagen mit 20,7 bzw 20,7% fast gleichauf, Grüne und Linke hatten 2,0 bzw 3,4% der Stimmen.

Per April 2024 ergibt sich nun folgendes Bild: die EVP konnte ihre Vormachtstellung stark ausbauen und verfügt über 40,9% der Stimmen im Europäischen Rat. 24,8% kommen auf die Sozialdemokrat:innen, 19,5% auf die Liberalen und 14,9% auf populistische Parteien.

Am stärksten ausgewirkt hat sich bei den populistischen Gruppierungen das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU sowie dass die populistische PiS das Premiersamt in Polen an Donald Tusk verloren hat und damit die EVP weiter gestärkt wurde. Mit der Neofaschistin Giorgio Meloni aus Italien kam jedoch auch ein großes Land zu den Populist:innen hinzu. Das Premiersamt konnten die Bürgerlichen Gruppierungen wiederum in Schweden, Finnland und zuletzt in Portugal von den Sozialdemokrat:innen erringen. Auf der Positivseite für die Sozialdemokrat:innen stand lediglich die Übernahme des Kanzleramts von der deutschen CDU (EVP).

Was sich in den letzten Jahren jedoch auch gezeigt hat, ist dass die Europäische Volkspartei in einigen EU-Mitgliedsländern vermehrt mit rechtspopulistischen Parteien zusammenarbeitet und mit ihnen Koalitionen bildet. Per 2023 gab es in sechs Mitgliedsländern eine Koalition mit Rechtspopulist:innen. Das wirkt sich auch in den Fachminister:innenräten aus, in denen nun neben EVP, Sozialdemokrat:innen und Liberalen auch Populist:innen verstärkt in die EU-Entscheidungsfindung eingebunden sind.Kräfteverteilung im Europäischen Rat nach politischer Zugehörigkeit in % per Mai 2024

Die politischen Kräfteverhältnisse bei der Europäischen Kommission

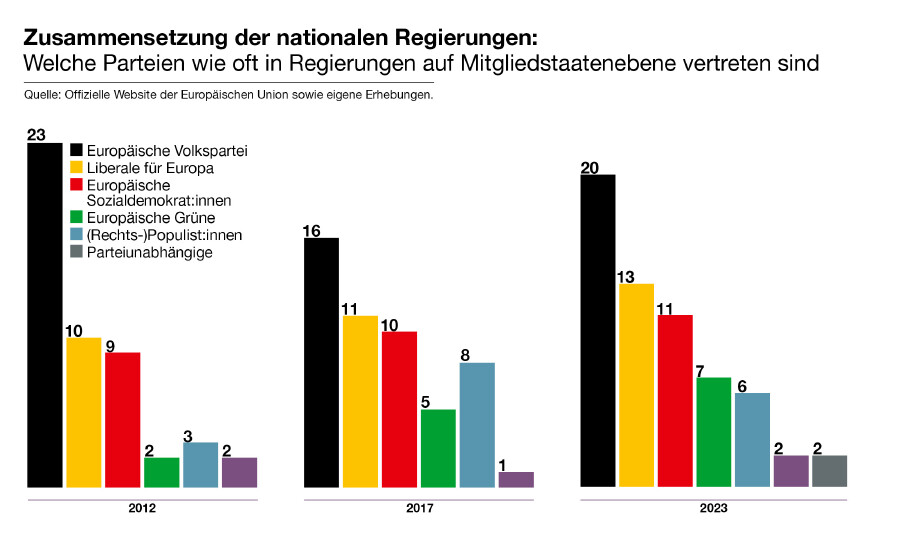

Bei der Zusammensetzung der Europäischen Kommission spielt die Regierungskonstellation auf nationaler Ebene eine wesentliche Rolle. Denn ausgewählt werden die Kommissar:innen in der Regel von der jeweiligen heimischen Regierung. Zum Zug kommen dabei in der Regel Vertreter:innen aus dem Umfeld des/der Regierungschefs(in) oder des Koalitionspartners. Von dieser Regel gibt es jedoch auch Ausnahmen: Bei besonders hohen Ämtern in der Kommission wie bei dem/der Präsident/in oder der/dem Vizepräsident/in der Europäischen Kommission kommt es durchaus vor, dass diese auch nominiert werden, selbst wenn ihre Partei nicht in der Regierung vertreten ist.

So war es beispielsweise beim Sozialdemokraten Frans Timmermans, der als erster Vizepräsident der Europäischen Kommission 2019 von den Niederlanden bestätigt wurde, obwohl sich seine Partei in Opposition zu den niederländischen Regierungsparteien befand. Gleiches dürfte nun auch bei der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen passieren, deren bürgerliche Partei CDU zwar in Opposition ist, aber aller Voraussicht nach auch in der kommenden Legislaturperiode Präsidentin in der EU-Kommission bleiben dürfte. Nur wenn das Europäische Parlament sie in der Anhörung der EU-Kommissar:innen nicht bestätigen sollte, könnte es noch einmal spannend und ein anderer Kandidat nominiert werden.

Zusammensetzung der nationalen Regierungen

Welche Parteien wie oft in Regierungen auf Mitgliedstaatenebene vertreten sind

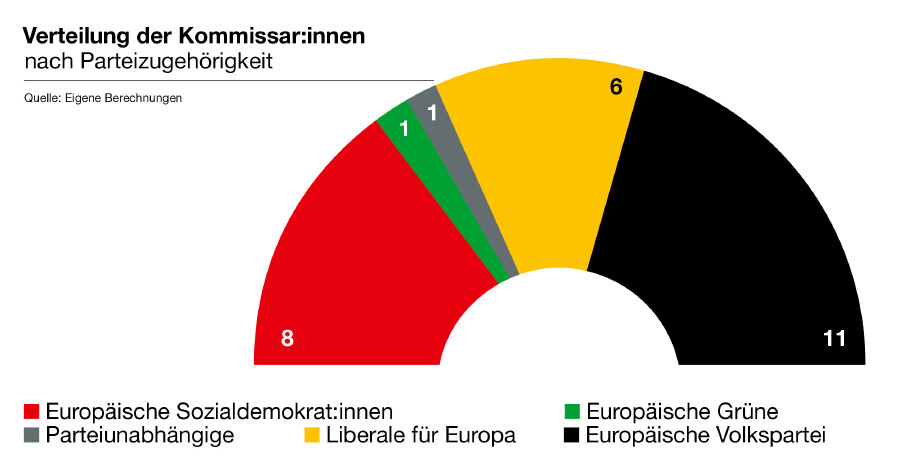

Zu Beginn der Amtszeit in der Europäischen Kommission waren entsprechend der Parteizugehörigkeit je zehn Kommissar:innen von der EVP und der S&D sowie fünf von den Liberalen und je einer von den Grünen und einer ohne Parteienzuordnung.

Aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU und des Wechsels von Frans Timmermans in die niederländische und Mariya Gabriel in die bulgarische Politik hat sich auch die Verteilung der Kommissar:innen nach Parteizugehörigkeit entscheidend verändert. Heute gehören 11 Kommissar:innen der EVP, 8 der S&D, 6 den Liberalen und einer den Grünen an. Ein Kommissar ist keiner Partei zugeordnet.

Ausgehend von den politischen Zugehörigkeiten haben sich die Kräfteverhältnisse damit deutlich in Richtung einer bürgerlich-liberalen Mehrheit verschoben.

Aufgrund des stark gestiegenen politischen Gewichts der EVP auf Ratsebene ist damit zu rechnen, dass sich insbesondere die Anzahl der konservativen Kommissar:innen weiter erhöhen wird. Das war bereits in den Kommissionskollegien in den letzten Jahrzehnten häufig der Fall. So war die EVP mit 15 der 28 unter EU-Kommissionspräsident Juncker (2014 – 2019) mit mehr als der Hälfte der Kommissarsposten vertreten. Eine verstärkte Rolle dürften im nächsten Kommissionskollegium aber (Rechts-)Populistische Vertreter:innen spielen: Die Premiers aus Italien, Ungarn und der Slowakei werden voraussichtlich ihre Gefolgsleute nach Brüssel schicken, nicht ganz auszuschließen ist, dass auch aus anderen Ländern populistische Politiker:innen für die Kommission nominiert werden.

Ungewissheit bezüglich der Kräfteverhältnisse im Europäischen Parlament

Wer im Europäischen Parlament das Sagen haben wird, dürfte erst nach den EU-Wahlen von 6. bis 9. Juni 2024 feststehen. Prognosen prophezeien aber vor allem Zugewinne für den rechten Rand entlang des Parteienspektrums. Demnach soll die rechtsextreme Fraktion „Identität und Demokratie“ laut einem Bericht vom EU-Observer im Januar 2024 auf bis zu 89 der insgesamt 720 Abgeordneten- Sitze kommen. Komfortabel ist die Situation auch für die rechte Gruppe der Europäische Konservativen und Reformist:innen, denen unter anderem die polnische PiS angehört. Sie kommen auf 78 Mandate. Damit würden die beiden rechtspopulistischen Fraktionen alleine auf mehr als 23 Prozent der Stimmen kommen. Bei diesen Mandaten sind die Vertreter:innen der Fidesz und der Jobbik aus Ungarn sowie die Vertreter:innen der SMER aus der Slowakei noch nicht enthalten. Diese drei Gruppierungen halten derzeit 15 Mandate im EU-Parlament und müssten bei den Berechnungen zur Gesamtsumme des populistischen Spektrums noch mitberücksichtigt werden.

Die EVP zeigt in den letzten sechs Monaten eine steigende Tendenz und kommt laut Prognose per Januar 2024 auf 171 Sitze (derzeit 177) während die S&D stabil bei 140 Mandaten liegt – genauso viel wie sie aktuell auch hat. Einen dramatischen Einbruch erleben hingegen die Grünen, die von derzeit 72 auf 47 Sitze abzustürzen drohen. Die Liberalen müssten laut der Vorhersage auch Verluste verbuchen und würden statt der derzeitigen 102 nur noch 82 Mandate innehaben. Die Linke soll bei deutlich fallender Tendenz auf 32 Sitze kommen – derzeit sind es 37. Mit 82 Mandaten sind viele Sitze aber noch keiner Fraktion zugeordnet, weil einige Listen neu kandidieren, die sich bisher zu keiner der Fraktionen bekannt haben. Letzte Umfragen von April 2024 bestätigen diese Trends.

Verteilung der Kommissar:innen nach Parteizugehörigkeit

Die Karten werden neu gemischt

Die Entwicklungen der politischen Kräfteverhältnisse geben einen Vorgeschmack darauf, aus welchen Gruppierungen sich das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und der Rat in den nächsten Jahren zusammensetzen werden. Überraschungen sind jedoch nicht auszuschließen. Bereits vor fünf Jahren prophezeiten die Vorhersagen einen Rechtsrutsch. Tatsächlich kam es anders und linke Gruppierungen gingen aus der Wahl gestärkt hervor. Ob es zu einer Wiederholung dieses Szenarios kommt, ist angesichts der Entwicklungen auf Ebene der Mitgliedstaaten aber sehr fraglich.

Viel wird jedoch auch von der Wahlbeteiligung abhängen. 2019 stieg die Beteiligung überraschend stark auf 50,7 Prozent von einem Ausgangswert von 42,6 % im Jahr 2014. Laut einer Frühjahrsumfrage des Eurobarometers steigt das Interesse, an den Wahlen teilzunehmen, weiter an. Besonders stark ist das Interesse an den Wahlen zum EU-Parlament bei den Ländern, die geographisch nahe an Russland liegen: In Tschechien ist die Wahlbereitschaft um 28 Prozentpunkte gestiegen, in Rumänien um 19 und in Finnland sowie Polen um 18 Prozentpunkte.

Zur Frage wie die Wahlen EU-weit ausgehen und wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird, lässt sich aufgrund der verschiedenen Zeitzonen in der EU und der Wahlkarten, die mit der Post versandt werden, vermutlich erst im Laufe des 10. Juni 2024 näheres sagen. Jedenfalls ist Spannung bis zum letzten Moment garantiert.

Diesen Artikel downloadenKontakt

Kontakt

Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien

Abteilung EU & Internationales

Prinz Eugenstraße 20-22

1040 Wien

Telefon: +43 1 50165-0

- erreichbar mit der Linie D -