Dieses Bild teilen über:

Die EU-Kommission hat ihre Pläne für den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt präsentiert. Der Umfang des EU-Finanzrahmens bis 2034 erhöht sich von 1,12 % auf 1,26 % des EU-BNP beziehungsweise auf fast 2 Billionen Euro. Struktur und Zielsetzungen des EU-Budgets sollen sich stark ändern. Welche Folgen das aus beschäftigungs-, sozial- und klimapolitischer Sicht hat, lässt sich bislang nur erahnen.

Autor: Frank Ey

Diesen Artikel downloaden

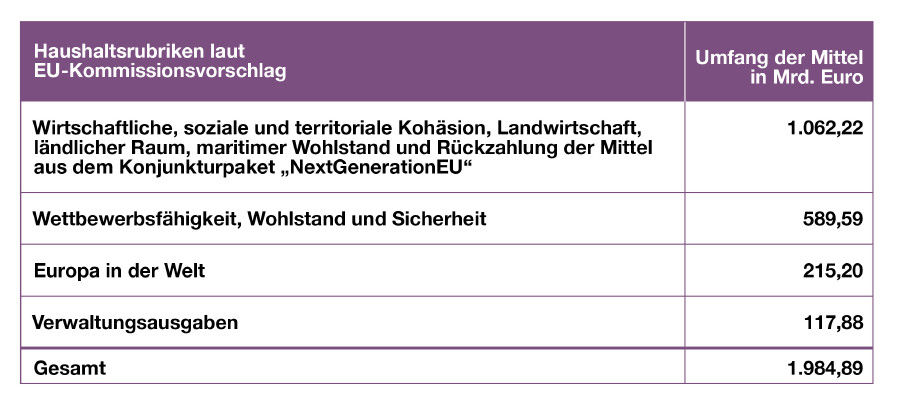

Vieles ist noch unklar. Das liegt auch daran, dass nach dem Willen der EU-Kommission der Aufbau des EU-Haushalts erheblich verändert werden soll. Statt aus sieben soll das knapp 2.000 Mrd. € umfassende EU-Budget nur noch aus vier politischen Bereichen bzw. Rubriken bestehen, ergänzt um ein drastisch ausgebautes Flexibilitätsinstrument. Künftig soll das Budget aus den folgenden vier Hauptkategorien bestehen:

Zu den normalen Ausgabenposten kommt jedoch auch noch ein Flexibilitätsinstrument, das die EU krisenfest machen und einen Umfang von 395 Mrd. € haben soll. Diese Mittel allein würden den Budgethaushalt im Krisenfall bei voller Ausschöpfung noch einmal um rund 20 Prozent erhöhen. Wie bei den vorangegangenen Budgets ist außerdem auch wieder eine EU-Friedensfazilität außerhalb des normalen Budgets mit 30,5 Mrd. € eingeplant.

Im neuen EU-Haushaltsvorschlag für die nächsten sieben Jahre gibt es keinen separaten Kohäsions- und Regionalfonds, Sozialfonds oder Agrarfonds mehr: Stattdessen finden sich diese zusammen im sogenannten nationalen und regionalen Partnerschaftsplan (NRP) wieder. Dieser Plan hat ein entsprechend hohes Volumen, nämlich mehr als 865 Mrd. €. Der NRP ist wiederum in der ersten Hauptrubrik zur wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Kohäsion untergebracht. Der Plan soll auf die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen EU-Länder maßgeschneidert werden. Dabei soll auch das Europäische Semester und die darin enthaltenen länderspezifischen Empfehlungen eine wichtige Rolle spielen.

Was die Aufteilung der Gelder auf die einzelnen politischen Zielsetzungen betrifft, wird der Vorschlag nur wenig konkret. Zwar hebt die EU-Behörde hervor, dass 14 Prozent der Mittel aus dem Partnerschaftsplan nach Abzug der Direktzahlungen für Agrarbetriebe und der Mittel des Klimasozialfonds für das Europäische Sozialmodell verwendet werden sollen. Laut EU-Kommission sollen dafür zumindest 100 Mrd. € bereitstehen. Wieviel Geld für den Europäischen Sozialfonds zu erwarten ist, lässt sich bislang jedoch nicht ermitteln, denn unter dem Begriff „Europäisches Sozialmodell“ sind nicht nur Projekte aus dem Sozialfonds zusammengefasst, sondern unter anderem auch Ausbildungsaspekte und der Bereich der Wohnpolitik. Zudem kommt es im Laufe der Verhandlungen im Rat regelmäßig zu Mittelkürzungen. 99,3 Mrd. € sind für den ESF+ von 2021 – 2027 fixiert. Unter Berücksichtigung der Inflation der letzten Jahre reichen die 120 Mrd. € für das Europäische Sozialmodell schon nicht aus. Wenn damit dann auch noch weitere Aufgabenbereiche finanziert werden sollen, sind erheblich weniger Mittel aus dem ESF zu befürchten. Damit ist auch fraglich, ob Österreich weiterhin zumindest (inflationsbereinigt) die 409 Mio. € erhalten wird, die es derzeit im Rahmen des aktuellen ESF+ bekommt.

Bei der EU-Agrarpolitik, die ebenfalls im NRP enthalten ist, werden Direktzahlungen an Agrarbetriebe mit 300 Mrd. € genannt. Wieviel Geld allerdings für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zur Verfügung stehen soll, bleibt unerwähnt. Gerade für Österreich wären hier aber nähere Informationen wesentlich gewesen, weil aus dem ELER bislang erhebliche Mittel in die österreichischen Regionen fließen – für 2021 – 2027 rund 4,1 Mrd. €.

Für die Regional- und Kohäsionspolitik führt die Kommission weiters einen Betrag von 450 Mrd. € an, der zur Verfügung stehen soll, davon 218 Mrd. € für weniger entwickelte Länder. Interreg, ein EU-Programm, das die grenzüberschreitende interregionale Zusammenarbeit fördert, soll weiterhin bestehen. Im Rahmen dieses Programms werden auch arbeitsmarkt- und sozialpolitische Programme gefördert. Rund 10 Mrd. € sind für Interreg eingeplant.

Ab 2028 sollen über die nächsten sieben Jahre 168 Mrd. € an aufgenommenen Krediten für das EU-Konjunkturprogramm NextGenerationEU zurückgezahlt werden. Zwar war bei den Verhandlungen über das Konjunkturprogramm auch eine Refinanzierung dieser Gelder über neue EU-Eigenmittel vorgesehen, eine Einigung konnten die EU-Finanzminister:innen damals aber nur über eine vergleichsweise geringe Abgabe nicht recycelter Kunststoffabfälle erzielen. Daher blieb die Frage der Refinanzierung ungelöst, wodurch die Kommission entsprechende Kredite aufnehmen musste, um das Konjunkturprogramm verwirklichen zu können. Die Rückzahlung der EU-Bonds wird sich noch über die nächsten Jahre bis spätestens Ende 2058 hinziehen. Gelder, die nun in den laufenden EU-Haushalten fehlen werden. Es sollte daher ganz im Interesse der Finanzminister:innen sein, neue Eigenmittel zu beschließen, die nicht nur die EU-Kassen, sondern auch die nationalen Budgets entlasten würden.

Die EU-Kommission hat mit der Rubrik „Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und Sicherheit“ eine völlig neue Ausgabenkategorie ins Leben gerufen, die auch einen Einblick in die neue politische Ausrichtung der Kommission gibt. Fast 590 Mrd. € sind hier vorgesehen, davon rund 450 Mrd. € für den sogenannten Wettbewerbsfähigkeitsfonds. Die Themenfelder, die sich im Wettbewerbsfähigkeitsfonds wiederfinden, sind jedoch breit gefächert und betreffen Maßnahmen, die nicht nur Wettbewerbsaspekte umfassen. So beispielsweise das Forschungsprogramm Horizon Europa, das ein Volumen von 175 Mrd. € haben soll. Mit mehr als 67 Mrd. € soll auch der Übergang zu einer industriellen Dekarbonisierung gut ausgestattet werden. Für die Digitalisierung sind mit knappen 55 Mrd. € wie auch schon im laufenden EU-Haushaltsrahmen umfangreiche Mittel reserviert.

Für Investitionen in Gesundheit, Biotechnologie und andere innovative Bereiche der Biowirtschaft sind mehr als 22 Mrd. € aus den Mitteln des Wettbewerbsfonds vorgesehen. Gerade in diesen Bereichen ist Österreich vergleichsweise stark aufgestellt.

Der Verteidigungsbereich ist ebenfalls Bestandteil des Wettbewerbsfähigkeitsfonds. Er soll massiv auf fast 131 Mrd. € ausgebaut werden. Die Kommission betont, dass insbesondere in Cybersecurity und Weltraumtechnologien wie Galileo, EGNOS, Copernicus und IRIS investiert werden soll. Auch in der Raumfahrtindustrie hat Österreich überragende Unternehmen mit großer Fachexpertise, die ihre Produkte bereits weltweit exportieren. Für Österreich ergibt sich dadurch die Möglichkeit, überproportional von den neuen EU-Förderprogrammen zu profitieren.

Bei militärischen Gütern hebt die Kommission den Kapazitätenaufbau bei militärischen Geräten, insbesondere die Munitionsproduktion hervor und führt zudem die Bedeutung der militärischen Mobilität an. Die Mittel für die Mobilität im Militärbereich sollen jedoch nicht aus dem Verteidigungsfonds, sondern aus der Connecting Europe-Fazilität finanziert werden. Negative Folgen für die Anstrengungen, die Schienenverkehrsinfrastruktur und andere Maßnahmen im Verkehrsbereich zu forcieren, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, sind zu befürchten. Denn von den 51,5 Mrd. € sollen rund 17,5 Mrd. € für die militärische Mobilität verwendet werden. Für den Ausbau der Energienetze und anderer energiepolitischer Maßnahmen sind rund

30 Mrd. € vorgesehen.

Weiters in der Wettbewerbsfähigkeitsrubrik wiederzufinden (aber nicht als Teil des Wettbewerbsfähigkeitsfonds) sind Vorhaben im Rahmen des Abbaus alter Atommeiler und Aktivitäten im Bereich der Nuklearenergie, die mit insgesamt mehr als 47 Mrd. € zu Buche schlagen. Im Wettbewerbsfähigkeitskapitel sind insbesondere auch die Bildungsagenden mit Erasmus+ mit knappen 41 Mrd. € enthalten. Sehr mager ist die Mittelausstattung für Demokratie, Gleichstellungsagenden, Bürgerbeteiligung, Medienpolitik und EU-Kulturagenden mit rund 8,5 Mrd. € für sieben Jahre. Wenig Geld sieht die EU-Kommission auch für das EU-Rechtssystem mit rund 800 Mio. € vor. Warum die Stilllegung von alten Atomkraftwerken, die Gleichstellungsagenda, die Bildungs- und die Kulturpolitik in den Bereich der Wettbewerbspolitik fallen, ist nicht nachvollziehbar.

Für außenpolitische Agenden plant die Europäische Union rund 215 Mrd. € über eine eigene „Global Europe“ Rubrik ein. Darunter fallen Förderungen im Zuge von EU-Erweiterungsverhandlungen und Unterstützungsmaßnahmen wie humanitäre Hilfe und Friedenssicherung. Hilfen für die Ukraine finden sich hier nicht wieder. Diese sind im Flexibilitätsinstrument außerhalb des normalen EU-Budgets mit einem Unterstützungsrahmen in Höhe von maximal 100 Mrd. € enthalten. Die EU-Friedensfazilität in Höhe von rund 30,5 Mrd. € ist hier ebenfalls wiederzufinden.

Die Europäische Kommission befasst sich auch mit der Frage der Finanzierung des EU-Finanzrahmens. Rund 58 Mrd. € pro Jahr bzw. mehr als 407 Mrd. € über sieben Jahre ab 2028 sollen mittels neuer EU-Eigenmittel aufgebracht werden. Darunter befinden sich Einnahmen aus dem EU-Emissionshandelssystem, dem EU-Grenzausgleichsmechanismus, Abgaben auf nicht gesammelten Elektroschrott, einer Tabaksteuer, die 15 Prozent der nationalen Einnahmen aus dieser Steuer betragen soll und eines Beitrags von Großunternehmen in Form eines Pauschalbetrags.

Damit eine dieser Steuern eingeführt bzw angepasst werden kann, braucht es mit Ausnahme von Adaptierungen bei den Zolleinnahmen, die Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten. Es reicht ein einziges EU-Land, das sich dagegen ausspricht und die Steuer kommt nicht zustande. Wie unwahrscheinlich es ist, dass einer dieser Vorschläge auch tatsächlich zur Umsetzung gelangt, zeigt der laufende EU-Haushalt. Auch damals gab es zu den Verhandlungen zum EU-Finanzrahmen 2021-2027 Vorschläge für neue Eigenmittel. Durchgesetzt hat sich letztlich nur eine einzige Einnahmenquelle, eine Abgabe auf nicht recyclebaren Kunststoff. Immerhin brachte das im Jahr 2021 rund 5,9 Mrd. € an Zusatzeinnahmen. Hochgerechnet auf sieben Jahre 42 Mrd. €. Im Verhältnis zu den mehr als 2.000 Mrd. € des laufenden Finanzrahmens ist das jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Ohne Einigung auf neue Eigenmittel muss das EU-Budget weiterhin primär über Mitgliedsbeiträge bzw zum Teil über EU-Zolleinnahmen finanziert werden. Und diese werden zu einem großen Teil von Beschäftigten über Lohn- und Verbrauchsteuern bezahlt.

Der EU-Haushaltsrahmen soll erheblich aufgestockt werden. Der Fokus liegt vor allem im Wirtschafts- und im Rüstungsbereich. Gesellschaftspolitisch wichtige Themen wie die europäische Sozialpolitik und das Ziel einer klimaneutralen Union finden zwar Berücksichtigung, werden jedoch vergleichsweise mit deutlich weniger Mitteln ausgestattet. Ob die Mitgliedstaaten dem Kommissionsvorschlag in dieser Form zustimmen werden, ist sehr fraglich. Für eine Annahme des EU-Haushaltsrahmens ab 2028 ist jedenfalls eine Einstimmigkeit bei den EU-Ländern nötig.

Diesen Artikel downloadenAbteilung EU & Internationales

Prinz Eugenstraße 20-22

1040 Wien

Telefon: +43 1 50165-0

- erreichbar mit der Linie D -

© 2026 AK Wien | Prinz-Eugen-Straße 20-22 1040 Wien, +43 1 501 65