Vor der nächsten Erweiterungsrunde: Erweiterung erst, wenn die EU aufnahmefähig ist!

Nach den EU-Wahlen 2024 werden die Vorbereitungsarbeiten auf eine größere Union anlaufen. Die kommende Erweiterungsrunde ist politisch brisant, ökonomisch herausfordernd und in der Öffentlichkeit sehr umstritten. Mehr als bei früheren Erweiterungen wird es diesmal auf die Frage ankommen, ob die Union überhaupt erweiterungsfähig ist. Dazu erste Überlegungen.

Autor: Norbert Templ

Diesen Artikel downloaden

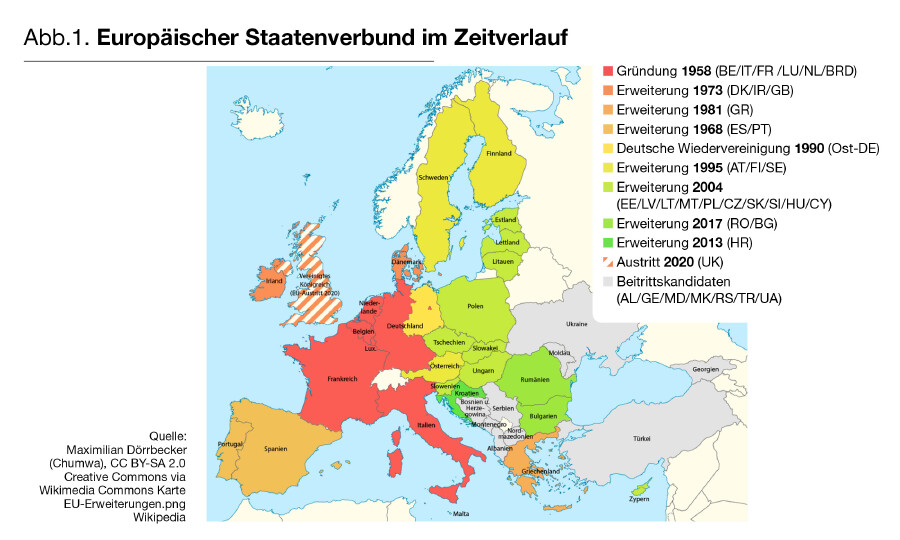

Die Europäische Union steht vor einer möglichen weiteren Erweiterungsrunde, die mehrere Länder umfasst: Westbalkanstaaten (Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien), Ukraine, Republik Moldau und Georgien. Alle diese Länder sind Beitrittskandidaten bzw. stehen bereits im Verhandlungsprozess. Dazu kommt die Republik Kosovo, die 2022 einen Beitrittsantrag gestellt hat, aber vor der Herausforderung steht, dass der völkerrechtliche Status des Landes umstritten ist, u.a. erkennen Serbien, China, Russland, aber auch fünf der 27 EU-Mitgliedstaaten (Griechenland, Rumänien, die Slowakei, Spanien und die Republik Zypern) die Unabhängigkeit des Landes nicht an. Die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sind seit 2018 eingefroren. Zuletzt hat auch Armenien die Möglichkeit eines Beitrittsantrags in den Raum gestellt.

Brisante politische Dimension

Die politische Dimension dieser Erweiterungsrunde unterscheidet sich fundamental von früheren Erweiterungen. Am 1. Mai 2004 sind zehn europäischen Staaten der EU beigetreten, davon mit Estland, Litauen und Lettland drei ehemaligen Unionsrepubliken der Ende 1991 aufgelösten UdSSR. Auch diesmal bewerben sich mit Georgien, der Republik Moldau und der Ukraine drei ehemalige sowjetische Unionsrepubliken um einen Beitritt zur Europäischen Union, diesmal jedoch in einem völlig veränderten geopolitischen Umfeld. Mit der Annexion der Krim durch Russland und der Besetzung weiter Teile der Ostukraine zieht sich ein neuer Eiserner Vorhang durch Europa, in zwei Regionen Georgiens (Abchasien, Südossetien) sind seit Jahren russische Truppen stationiert. Ungelöst ist auch der Konflikt um die im Osten der Republik Moldau gelegene Region Transnistrien, in der ebenfalls russische Truppen stationiert sind und im Jahr 2006 eine große Mehrheit der Bevölkerung für eine Integration in die Russische Föderation votierte.

Nach dem zweiten Jahrestag der russischen Invasion ist offensichtlich geworden, dass die Ukraine trotz der Unterstützung durch die USA und EU nicht über die notwendigen militärischen Kapazitäten verfügt, um die von Russland besetzten bzw. annektierten Gebiete zurückzuerobern. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Entwicklungen in Transnistrien und den abtrünnigen Gebieten in Georgien sollten die Beitrittsverhandlungen parallel zu Verhandlungen zur Schaffung einer neuen gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur geführt werden.

Abb.1. Europäischer Staatenverbund im Zeitverlauf

Es kann nicht im Interesse der Europäischen Union sein – und dafür wird es auch keine politischen Mehrheiten geben –, ungelöste Probleme der Beitrittskandidatenländer in die EU zu importieren. Mit Bezug auf die Ukraine hat der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Junker eine klare Aussage getätigt: „Es war richtig, den Antrag auf Beitrittsverhandlungen positiv zu beantworten. Alle Beteiligten müssen aber wissen, dass es Vorbedingungen gibt, die erfüllt werden müssen, damit wir keine ungelösten internen Probleme in die EU importieren“. Anzunehmen ist, dass Juncker damit auch territoriale Konflikte gemeint hat, die vor einem konkreten Beitritt gelöst sein müssen. Das betrifft nicht nur die Ukraine, Georgien und die Republik Moldau, sondern auch den Konflikt zwischen Serbien und den Kosovo.

Das ist keine Absage an Beitrittsverhandlungen. Im Gegenteil – mit den Beitrittsverhandlungen könnte ein neues Momentum entstehen, das es ermöglicht, diese Konflikte im Zusammenhang mit einer neuer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur zu lösen bzw. zumindest dauerhaft zu entschärfen.

Überzogene Erwartungen an die Erweiterung?

In der Erklärung von Granada vom 6. Oktober 2023 haben die Staats- und Regierungschefs der EU ein Versprechen abgegeben: „Die Erweiterung ist eine geostrategische Investition in Frieden, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand. Sie ist eine treibende Kraft für die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen der europäischen Bürgerinnen und Bürger und den Abbau von Ungleichheiten zwischen Ländern, und sie muss die Werte fördern, auf die sich die Union gründet“.

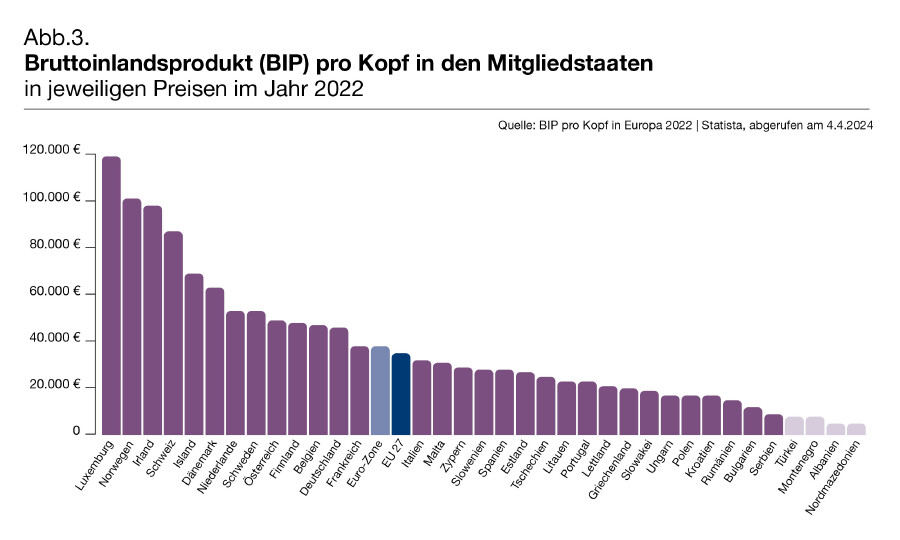

Wie kann dieses Versprechen eingelöst werden? Die letzte Erweiterungsrunde hat gezeigt, wie mühsam der Prozess der Angleichung der Lebensbedingungen zwischen den alten und neuen Mitgliedstaaten ist. Noch immer gibt es zwischen diesen beiden Ländergruppen ein beträchtliches Wohlstandsgefälle.

Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in den Mitgliedstaaten

Im Lichte der Erfahrungen der letzten großen Erweiterungsrunde, in deren Folge es zu belastenden Spaltungstendenzen zwischen den alten und neuen EU-Staaten gekommen ist (siehe EU-Krisenpolitik ab 2008, Migrationspolitik ab 2015), muss eines klar sein: Damit sich die mit der Erweiterung verbundenen positiven Erwartungen erfüllen können, braucht es nicht nur eine umfassende Vorbereitung in den künftigen Mitgliedstaaten. Eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Erweiterungsrunde ist insbesondere die Aufnahmefähigkeit der Union. Die Europäischer Union muss handlungsfähiger, demokratischer und sozialer werden! Ob und wann die Europäische Union aufnahmefähig ist, muss anhand konkreter Fortschritte in diesen Bereichen geprüft werden.

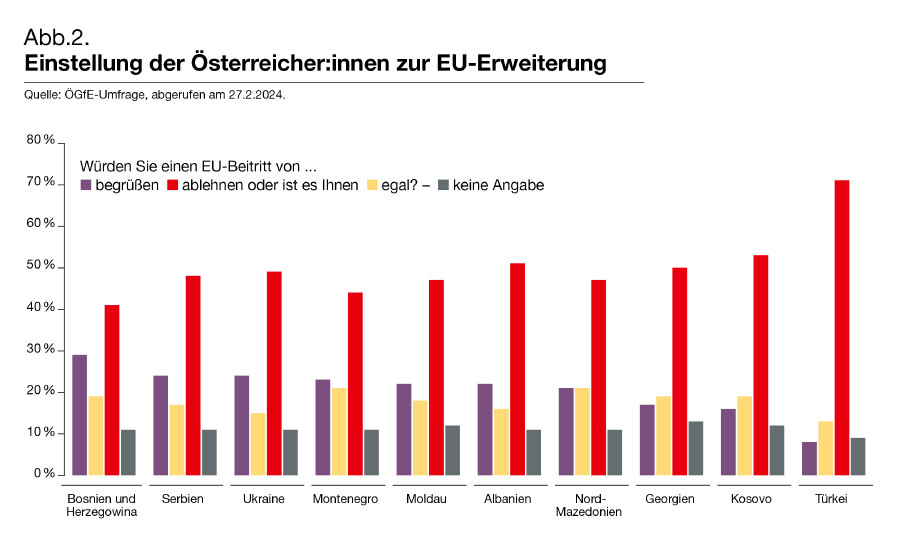

Letztlich ist die Frage der Aufnahmefähigkeit auch mit der öffentlichen Akzeptanz der EU-Erweiterung eng verbunden. Umfragen bestätigen, dass die öffentliche Meinung in den EU-Ländern diesbezüglich sehr gespalten ist. In Österreich zeichnet sich zurzeit keine Mehrheit für eine weitere EU-Erweiterung ab (siehe untenstehende Grafik), hier ist die Skepsis besonders groß. Nur wenn es gelingt, in Vorbereitung auf die Erweiterung die EU auf eine neue soziale Grundlage zu stellen und die zur Bewältigung der Klimakrise notwendige ökologische Transformation zu einem Gewinn für die Vielen zu machen, wird sich auch eine Mehrheit der Bevölkerung für die Erweiterung aussprechen.

Einstellung der Österreicher:innen zur EU-Erweiterung

Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union

Die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union ist Teil der „Kopenhagener“ Beitrittskriterien, die der Europäische Rat 1993 beim Gipfeltreffen in Kopenhagen definiert hat. Die Kriterien beschreiben die Voraussetzungen, die ein Land erfüllen muss, bevor es in die EU aufgenommen werden kann. Dabei handelt es sich um politische und wirtschaftliche Kriterien sowie um die Fähigkeit, den gemeinschaftlichen Besitzstand zu übernehmen und den daraus resultierenden Zielen und Verpflichtungen nachzukommen.

Das Kriterium der Aufnahmefähigkeit wurden ebenfalls in Kopenhagen definiert und beschreibt die Fähigkeit der Union, „neue Mitglieder aufzunehmen, dabei jedoch die Stoßkraft der europäischen Integration zu erhalten“. Dieses Kriterium stand jedoch nie so im Mittelpunkt wie die anderen, zumal es auch nicht als Voraussetzung definiert wurde, sondern lediglich als „wichtiger Gesichtspunkt“.

Aus Sicht der Arbeitnehmer:innen muss jedoch diesmal dem Kriterium der Aufnahmefähigkeit eine zentrale Bedeutung zuerkannt und mit dem sozialen Fortschritt innerhalb der Union und der Verringerung des Wohlstandsgefälles verknüpft werden. Dazu bedarf es einer genauen Definition dessen, was darunter zu verstehen ist. In den Schlussfolgerungen vom 14./15. Dezember 2023 legt der Europäische Rat zwar fest, dass „sowohl die künftigen Mitgliedstaaten als auch die EU zum Zeitpunkt des Beitritts bereit sein (müssen)“ und die Arbeiten dazu parallel vorangebracht werden sollten, eine klare Definition der Aufnahmefähigkeit findet sich jedoch nicht. Festgehalten wird lediglich: „Im Zuge einer immer größer werdenden Union setzt eine erfolgreiche europäische Integration voraus, dass die politischen Strategien der Union zukunftsfähig sind und auf tragfähige Weise finanziert werden – wobei die Werte zugrunde gelegt werden, auf die sich die Union gründet – und dass die EU-Organe weiterhin effektiv funktionieren“. Festgehalten wird auch, dass sich der Europäische Rat auf seinen kommenden Tagungen mit internen Reformen befassen wird, „damit bis zum Sommer 2024 Schlussfolgerungen zu einem Fahrplan für die künftige Arbeit angenommen werden können“. In ihrer am 20. März 2024 vorgelegten „Mitteilung über Reformen und Überprüfungen von Politikbereichen im Vorfeld der Erweiterung“ hat die Europäische Kommission erste Überlegungen zu diesem Fahrplan vorgestellt.

Zentrale Reformen zur Vorbereitung auf die EU-Erweiterung

Im Folgenden sollen einige zentrale Reformen und Initiativen dargestellt werden, die parallel zu den Beitrittsverhandlungen angegangen und vor der Erweiterung umgesetzt werden sollten, um die Europäische Union aufnahmefähig zu machen.

1.

Kompetenzen der EU stärken, Demokratie ausbauen

Das enge Korsett der EU-Verträge - mit den einseitigen wirtschaftspolitischen Festlegungen und dem Erfordernis der Einstimmigkeit - schränken die sozial-ökologische Weiterentwicklung und die demokratische Handlungsfähigkeit Europas stark ein. Eine Reform der Verträge muss diese Blockaden überwinden und ist eine der zentralen Voraussetzungen, dass die EU neue Mitgliedstaaten aufnehmen kann. Diese Reform sollte folgende Bausteine enthalten:

- Das Europäische Parlament muss Mitentscheidungsrecht in allen Politikbereichen, Initiativrecht in Gesetzgebungsprozessen, Entscheidungsrecht über die Besetzung der Richter:innen am EuGH sowie mehr Befugnisse bei der Bestellung und Abberufung der Europäischen Kommission erhalten. Einzelne Mitgliedstaaten sollen nicht länger breite europäische Mehrheiten blockieren können.

- Der soziale Dialog muss als wesentliches Element eines solidarischen und leistungsfähigen Wohlfahrtsstaates gefördert werden.

- Die Wirtschaftspolitik der Union muss demokratisiert werden und Wohlstand und Wohlergehen in den Mittelpunkt rücken. Einseitige wirtschaftspolitische Festlegungen in den Verträgen müssen gestrichen werden.

- Die Markfreiheiten müssen von Super-Grundrechten der Unternehmen zu Gleichbehandlungsgeboten rückgebaut werden, so wie das der Europäische Pakt für den sozialen Fortschritt vorsieht. Damit wird ihnen auch ihre deregulierende Kraft auf soziale und öffentliche Systeme genommen.

- Das Verfahren gemäß Art 7 EUV zum Schutz der Werte, auf die sich die Union gründet, muss gestärkt werden.

Das Europäische Parlament hat am 22. November 2023 mit knapper Mehrheit im Rahmen einer Entschließung konkrete Vorschläge zur Reform der EU-Verträge angenommen, in der sich viele Forderungen aus Sicht der Arbeitnehmer:innen widerspiegeln. Insbesondere soll den Verträgen ein Protokoll über den sozialen Fortschritt beigefügt und die Rolle der Sozialpartner bei der Vorbereitung von Initiativen in den Bereichen Sozial-, Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik gestärkt werden. Das Parlament fordert das volle Initiativrecht bei Gesetzgebungsverfahren, eine weitere Ausweitung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit und schlägt vor, das Verfahren gemäß Art 7 EUV im Hinblick auf den Schutz der Rechtsstaatlichkeit dadurch zu stärken, „indem die Einstimmigkeit beendet und der Gerichtshof zur Schiedsstelle bei Verstößen wird“.

2.

Den Erfolg des Grünen Deals sicherstellen

Der Grüne Deal ist ein Paket politischer Initiativen, mit dem die EU bis 2050 klimaneutral werden soll. Sein Erfolg ist nicht nur für die Bewältigung der Klimakrise, sondern auch mit Blick auf die zukünftige Erweiterung von zentraler Bedeutung. Ein Scheitern der ökologischen Transformation führt zu massiven Wohlstandsverlusten in Europa und macht die Gesellschaften verwundbarer gegenüber den Auswirkungen der Klimakrise – in so einer Situation wäre die EU auf keinen Fall erweiterungsfähig!

Der Grüne Deal ist aber kein Selbstläufer, sondern erfordert entsprechende Rahmenbedingungen, um erfolgreich zu sein. Insbesondere braucht es massive Investitionen in den sozialen und ökologischen Umbau sowie eine engagierte Just-Transition-Politik.

Mit Blick auf die kommende Erweiterungsrunde wird auch eine grundsätzliche Neuaufstellung des mehrjährigen EU-Finanzrahmens notwendig sein. Interne Berechnungen zeigen, dass allein der Ukraine auf Basis der geltenden Regeln 186 Mrd. Euro an EU-Geldern pro Budget-Periode zustehen würden. Für die Balkanländer sowie Georgien und die Republik Moldau belaufen sich EU-Mittel auf 74 Mrd. Euro. Das EU-Budget würde dadurch auf 1,47 Billionen Euro ansteigen – eine Steigerung um mehr als 21 %. Das scheint bewältigbar, politisch heikel ist jedoch die Tatsache, dass bei Fortschreibung der geltenden Budgetregeln viele Nettoempfänger zukünftig zu Nettozahlern werden würden. Klar ist: Nicht nur die Erweiterung, sondern auch die ökologische Transformation und der sozial gerechte Übergang zur Klimaneutralität erfordern in Zukunft einen weit höheren EU-Budgetrahmen. Es braucht einen neuen Klimainvestitionsfonds sowie eine massive Ausweitung des Just Transition Fonds und des Klima-Sozialfonds, ebenso müssen die Mittel für den Europäischen Sozialfonds Plus erhöht werden. Vor diesem Hintergrund müssen die Regeln zur Finanzierung und Verteilung des EU-Budgets grundlegend überarbeitet werden. Derzeit tragen die Steueraufkommen von Arbeit und Konsum überproportional zur Finanzierung des EU-Haushalts bei. Damit dieser Anteil nicht erhöht werden muss bzw. in Zukunft sogar reduziert werden kann, bedarf es dringend neuer zusätzlicher Eigenmittelquellen, z.B. in Form einer Finanztransaktionssteuer.

3.

Ein neuer Schub für ein starkes soziales Europa

Die Bekämpfung des hohen Ausmaßes an prekärer Arbeit in Europa und der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich in vielen EU-Staaten müssen ebenso in den Fokus der Politik rücken wie Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise. Der Rückgang der Armuts- und Arbeitslosenquoten sowie die Verringerung des Wohlstandsgefälles sind wichtige Indikatoren für die Aufnahmefähigkeit der Union. Dazu braucht es einen neuen Schub für ein starkes soziales Europa.

4.

Ausbau der Sozialpartnerschaft in der EU und in den Beitrittsländern

Die Sozialpartnerschaft ist ein wesentlicher Pfeiler eines starken sozialen Europas und muss ausgebaut werden. Die Ende Jänner 2024 am Sozialpartnergipfel im belgischen Val Duchesse unterzeichnete „Dreigliedrige Erklärung für einen dynamischen europäischen sozialen Dialog“ ist sehr positiv und sieht u.a. vor, dass bis Anfang 2025 ein Pakt für den europäischen sozialen Dialog ausgearbeitet werden soll. In mehreren Treffen soll ermittelt werden, wie der soziale Dialog auf EU-Ebene und die sozialpartnerschaftlichen Kapazitäten in den EU-Mitgliedstaaten gestärkt werden können. Ausdrücklich wird dabei auch die Stärkung der sozialpartnerschaftlichen Strukturen in den Beitrittsländer angesprochen. Angesichts der Tatsache, dass derzeit in keinem der künftigen Mitgliedstaaten ausreichend sozialpartnerschaftliche und gewerkschaftliche Strukturen bzw. Tarifverträge in der Fläche etabliert sind, ist diese Stoßrichtung von enormer Bedeutung. Ein starker sozialer Dialog muss ein wichtiger Indikator für die Aufnahmefähigkeit der Union sein. Gleichzeitig sollte das Vorhandensein funktionierender sozialpartnerschaftlicher Strukturen in den Beitrittsländern in die abschließende Bewertung der Beitrittsfähigkeit einfließen.

Wie notwendig diese Stärkung insbesondere auch in den Beitrittsländern ist, bestätigt die im Auftrag von AK und ÖGB von FORBA durchgeführte Studie zu den „Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen in den Niederlassungen österreichischer Unternehmen am Westbalkan“, die 2022 vorgelegt wurde. Die Studie zeigt eine Möglichkeit auf, wie der soziale Dialog gestärkt werden könnte, nämlich durch die Formulierung von EU-weiten Zielvorgaben im Bereich der Arbeitsbeziehungen, etwa betreffend die kollektivvertragliche Erfassungsquote auf nationaler Ebene. Genau das sieht mittlerweile die im Oktober 2022 beschlossene EU-Mindestlohnrichtlinie vor. Im Hinblick auf die Stärkung von Tarifverhandlungen verpflichtet die Richtlinie alle Mitgliedsstaaten, in denen weniger als 80 Prozent der Beschäftigten tarifgebunden sind, in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern Maßnahmen zur Förderung von Tarifverhandlungen zu ergreifen und diese in konkreten Aktionsplänen mit klaren Zeitplänen niederzulegen. Derzeit liegt die Tarifbindung in 19 von 27 EU-Staaten unterhalb der 80-Prozent-Marke. In den Beitrittsländern ist die kollektivvertragliche Erfassung nur sehr rudimentär vorhanden. Auch die Mitte April 2024 beschlossene Erklärung von La Hulpe über die zukünftige Ausrichtung der sozialen Agenda der Europäischen Union adressiert die Mindestlohnrichtlinie und in diesem Zusammenhang die Förderung von Tarifverhandlungen und der schrittweisen Ausweitung der tarifvertraglichen Abdeckung in den EU-Mitgliedstaaten. Die Umsetzung dieser Verpflichtung sollte in die Bewertung der Aufnahmefähigkeit der Union einfließen und auch für die Beitrittsstaaten gelten, zumindest sollte es in allen Beitrittsländern bis zum konkreten Beitritt signifikante Fortschritte bei der Tarifbindung geben.

Alternativen zur Vollmitgliedschaft andenken

Aus heutiger Sicht ist nicht absehbar, ab wann die Europäische Union aufnahmefähig ist. Zu umfangreich sind die dafür erforderlichen Reformen, zu unterschiedlich die Positionen der einzelnen Mitgliedschaften in der Frage der Vertiefung der Union. Keinesfalls darf es zu einer überhasteten Erweiterung kommen, die die Bruchlinien innerhalb der EU verstärken und damit das europäische Integrationsprojekt insgesamt gefährden könnte.

Vor diesem Hintergrund sollten auch Alternativen zu einer Vollmitgliedschaft überlegt werden. So wäre es denkbar, den Europäischen Wirtschaftsraum, über den Norwegen, Island und Liechtenstein mit der EU verbunden sind, zu erweitern, um eine wirtschaftliche Teilhabe am Binnenmarkt zu ermöglichen. Das schließt einen zukünftigen Vollbeitritt zur EU nicht aus.

Diesen Artikel downloadenKontakt

Kontakt

Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien

Abteilung EU & Internationales

Prinz Eugenstraße 20-22

1040 Wien

Telefon: +43 1 50165-0

- erreichbar mit der Linie D -