Die neue Wachsamkeit: Investitionskontrolle im Umbruch

Autoren: Stefan Mayr und Oliver Prausmüller

Verschärfte geoökonomische Rivalitäten, COVID-19-Pandemie, Krieg in der Ukraine, zugespitzte Klimakrise: Die sogenannte „Polykrise“ scheint gekommen, um zu bleiben. Damit rücken Resilienz, Versorgungssicherheit und strategische Autonomie zunehmend in den Fokus. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Investitionskontrolle? Schreiten Regierungen bei Unternehmenskäufen in kritischen Bereichen wie z.B. Energie, Gesundheit oder Verkehrsinfrastruktur künftig mehr ein?

Diesen Artikel downloadenWer kauft sich da eigentlich ein? Diese Frage stellt sich nicht nur aktuell beim Flughafen Wien oder rund um Übernahmegerüchte zum Öl- und Gasgeschäft der OMV. Mitten in der COVID-19-Krise machte die mögliche Übernahme deutscher Impfstoffhersteller:innen die deutsche Regierung hellhörig, zuletzt sorgte der Verkauf eines Hamburger Hafenterminals für Streit in der deutschen Ampelkoalition. Und schon davor hatte der Einkauf chinesischer Investor:innen in den strategisch wichtigen Hafen von Piräus ein Umdenken in Brüssel angestoßen.

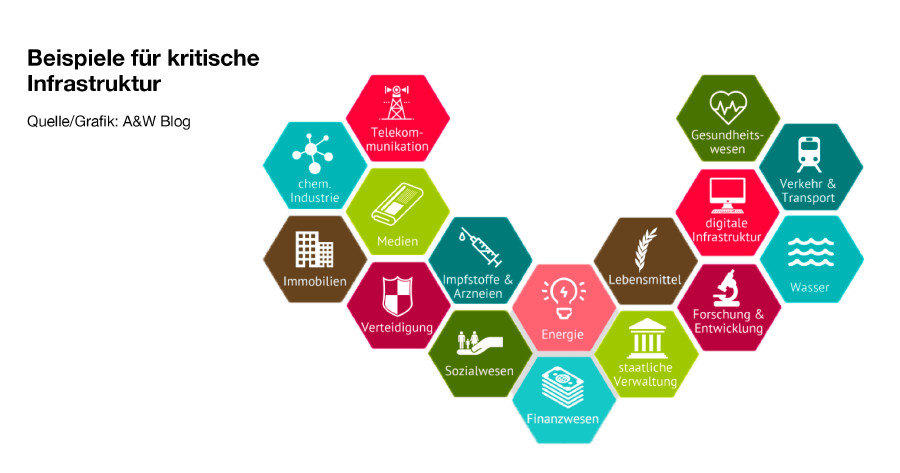

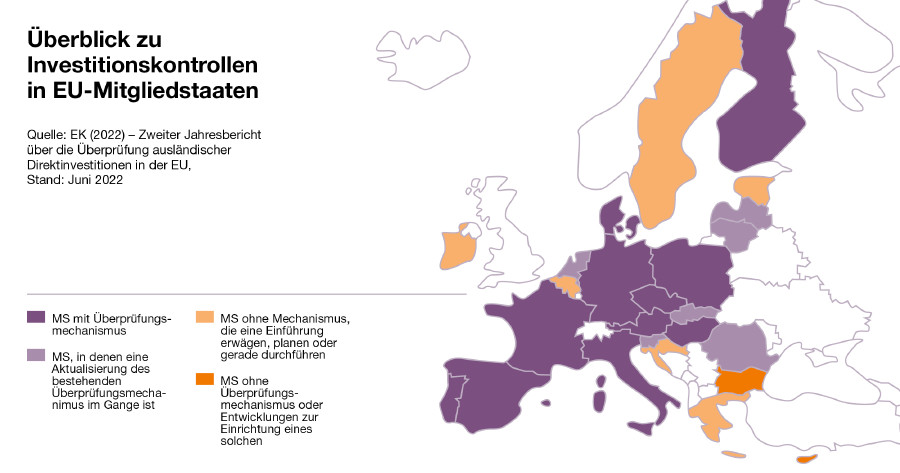

Vor diesem Hintergrund haben zahlreiche Staaten in den letzten Jahren Schritte gesetzt, die ihnen erlauben, genauer hinzusehen, wenn ausländische Investor:innen Anteile an gesellschaftlich zentralen Unternehmen erwerben wollen. Das betrifft insbesondere auch Bereiche der kritischen Infrastruktur, die von der Telekommunikation über die Finanzwirtschaft, Gesundheitsversorgung und Verkehrsknotenpunkte bis hin zur Wasserversorgung reichen. Insbesondere die COVID-19-Krise das Interesse an einer aktiveren staatlichen Außenwirtschaftspolitik – und damit insbesondere auch an sog. „Investitionskontrollen“ und „FDI-Screenings“ – nochmals merklich gesteigert. Als etwa die Europäische Kommission im Frühjahr 2020 zu mehr Wachsamkeit aufrief, ging es um mehr als den unmittelbaren Schutz der medizinischen Versorgung oder Forschungsinfrastruktur (z.B. mit Blick auf Impfstoffe). Die Europäische Kommission brachte darüber hinaus die grundlegende Sorge zum Ausdruck, dass die COVID-19-Krise zu einer erhöhten wirtschaftlichen Verwundbarkeit führt. Sie appellierte daher an die Mitgliedstaaten, bestehende Investitionskontrollmechanismen „in vollem Umfang“ zu nutzen oder neue Prüfmechanismen einzuführen.

Zum einen hat die COVID-19-Krise daher den bereits vor der Pandemie erkennbaren Trend, Investitionskontrollen vorausschauend zum „Schutz in Krisenzeiten – und darüber hinaus“ einzusetzen, weiter verstärkt. In diesem Zusammenhang ist auch deutlich geworden, dass der zuvor vielfach anzutreffende, enge Fokus auf Investitionsvorhaben chinesischer Investor:innen die weitaus umfangreicheren öffentlichen Schutzinteressen nicht adäquat abbildet. Zum anderen ist wohl auf absehbare Zeit davon auszugehen, dass die kriegsbedingt nochmals verschärfte „Polykrise“ gekommen ist, um zu bleiben. Neben einer Zunahme geoökonomischer Rivalitäten mit Blick auf kritische Technologien, Ressourcen und Infrastrukturen gehen damit aber nicht zuletzt auch verstärkte Debatten über die Neubegründung öffentlichen Eigentums einher.

Gegenbewegung zu wirtschaftspolitischem Kontrollverlust Gegenbewegung zu wirtschaftspolitischem Kontrollverlust

Die Debatte über Investitionskontrollen ist zudem eng mit einer Reihe weiterführender Fragen verknüpft. Diese betreffen etwa den Stellenwert öffentlichen strategischen Eigentums, die öffentliche Investitionsbereitschaft in kritischen Infrastrukturbereichen sowie die Neubewertung von staatlichen Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten angesichts transnationalisierter Kapitalflüsse. Der Trend zu verstärkten „Investment-Screenings“ stellt daher letztlich auch eine Gegenbewegung zum wirtschaftspolitischen Kontrollverlust dar, der aus der Privatisierung von staatlichem Eigentum und infrastrukturrelevanten Unternehmen resultiert.

Allerdings ist zu beachten, dass der staatliche Handlungsspielraum bei Investitionskontrollen durch europarechtliche und wirtschaftsvölkerrechtliche Vorgaben zum Teil empfindlich eingeschränkt wird (z.B. zu denken ist etwa an die Kapitalverkehrsfreiheit oder internationale Freihandelsabkommen). Hinzu kommt, dass die neue wirtschaftspolitische Rolle des Staates gerade im Bereich der Investitionskontrollen Gegenstand eines laufenden Suchprozesses ist. Geht es etwa „nur“ um kurzfristige notpragmatische Eingriffe ins Krisengeschehen, um eine sicherheitspolitisch „verkleidete“ Abwehr geoökonomischer Konkurrenz, oder soll den Schutzmaßnahmen künftig vielmehr ein erweitertes Verständnis von „Kritikalität“, „Systemrelevanz“ und öffentlichem Interesse zugrunde liegen? Dieses Spannungsfeld wird etwa deutlich, wenn die öffentliche Hand nach der Untersagung einer strittigen Übernahme die Frage nach weiterführenden Alternativen unbeantwortet lässt. Ähnliches gilt, wenn die Europäische Kommission einerseits zum verstärkten Schutz kritischer Infrastrukturen aufruft, jedoch andererseits an ihrer handelspolitischen Liberalisierungspolitik in Bereichen der Krisen- und Daseinsvorsorge festhält.

Aufstieg eines neuen „Resilienz“-Paradigmas

Bemerkenswert ist jedenfalls, dass mittlerweile nicht nur weitaus offener über den Ausbau außenwirtschaftlicher Schutzmechanismen, sondern auch über gezielte Schritte in Richtung einer Deglobalisierung diskutiert wird. Das zeigt sich z.B. in aktuellen wirtschaftspolitischen Diskussionen zum krisenbedingten Aufstieg eines neuen Resilienz-Paradigmas: Während die vorrangige Orientierung auf Marktliberalisierung zunehmend für ihren Beitrag zu erhöhter Krisenanfälligkeit kritisiert wird, rücken Motive wie die Stärkung gesellschaftlicher Widerstandsfähigkeit und ein alternatives Wohlstandsverständnis in den Vordergrund. Auch in einem Beitrag auf der liberalen Medien-Plattform „Project Syndicate“ war unlängst etwa zu lesen, dass „die turbulente Welt von heute nach einem Wohlstand verlangt, der Schocks standhalten kann und die Grundlagen unserer Gesellschaften nicht untergräbt“ (eigene Übersetzung). Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass in den letzten Jahren in einer Reihe von wirtschafts- und handelspolitischen Bereichen verstärkt Reformdiskussionen Fahrt aufgenommen haben, die sich ganz im Sinne dieses neuen Resilienz-Paradigmas rund um Stichwörter wie „Versorgungssicherheit“, „Verwundbarkeit“, „Systemrelevanz“ oder auch „strategische Autonomie“ drehen. Das Beispiel der COVID-19-Krise wirft aber auch die Frage auf, wie einzelne kurzfristige Maßnahmen zur Krisenabwehr in eine stimmige Gesamtstrategie übergeführt werden können. Das Spektrum möglicher Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz ist zweifellos weit: Von der Ausweitung staatlicher Kapitalbeteiligungen über den Ausbau von Gemeinwohlverpflichtungen und die Rückverlagerung von Produktion bis hin zu verschärften Investitionskontrollen. Doch wie kann der Wandel vom Vorrang der Marktliberalisierung, hin zur Aufwertung von Resilienz und öffentlicher Handlungsfähigkeit gelingen? Dieser Frage muss sich jedenfalls auch die österreichische Investitionskontrolle stellen.

Investitionskontrolle in Österreich: Alte Probleme, neue Herausforderungen

In Österreich geht die Genehmigungspflicht für bestimmte Beteiligungen an Unternehmen im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf das Jahr 2011 zurück. Eine entsprechende Regelung war damals im Eiltempo angesichts der geplanten Erhöhung der Anteile des Staatsfonds IPIC aus Abu Dhabi an der OMV AG geschaffen worden. Das brachte der neuen Bestimmung im damaligen Außenwirtschaftsgesetz auch den Beinamen „Lex OMV“ ein. Nachdem eine geplante Novelle mit Platzen des Ibiza-Skandals ein jähes Ende fand, wurde im zweiten Anlauf 2021 ein neues Investitionskontrollgesetz geschaffen. Dieses sollte zum einen die Vorgaben der europäischen FDI-Screening-Verordnung umsetzen, die vor allem auch eine bessere Abstimmung der Mitgliedstaaten bei der Überprüfung von Investitionen aus sog. EU-Drittstaaten vorsieht (darunter fallen z.B. China, Russland, USA). Zum anderen betonte das neue Regierungsprogramm zur „Investitionskontrolle neu“, dass es nicht zu einem „Ausverkauf kritischer Technologie und Infrastruktur“ kommen dürfe. Im Sinne der „langfristigen Versorgungssicherheit Österreichs“ forderte zudem ein Allparteien-Beschluss im Zuge der COVID-19-Krise das Wirtschaftsministerium dazu auf, eine verbesserte Investitionskontrolle zügig umzusetzen. Aber welche Regelungen sieht die „Investitionskontrolle neu“ nun eigentlich vor? Und bieten diese gerade auch in außenwirtschaftlich bewegteren Zeiten wirksamen Schutz?

Wichtige Regelungen im Überblick

Anwendungsbereich und Prüfschwelle

Das Investitionskontrollgesetz kann im Ernstfall dazu führen, dass bestimmte Erwerbsvorgänge (insbesondere Übernahmen von Unternehmen bzw. der Erwerb gewisser Mindestanteile) erst von dem/der Wirtschaftsminister:in genehmigt werden müssen.

Vorgesehen ist, dass ausländische Direktinvestitionen in österreichische Zielunternehmen unter bestimmten Voraussetzungen einer Genehmigungspflicht unterliegen. Dafür ist zunächst maßgeblich, ob das Zielunternehmen in einem der im Gesetz näher aufgelisteten Bereiche tätig ist. Dabei unterscheidet das Investitionskontrollgesetz zwischen „besonders sensiblen Bereichen“ und „anderen Bereichen, in denen es zu einer Gefährdung der Sicherheit oder öffentlichen Ordnung einschließlich der Krisen- und Daseinsvorsorge (…) kommen kann“. Die besonders sensiblen Bereiche werden im Investitionskontrollgesetz abschließend genannt. Neben Verteidigungsgütern und -technologien zählen dazu das Betreiben kritischer Energieinfrastruktur sowie kritischer digitaler Infrastruktur, Wasser, das Betreiben von Systemen, die die Datensouveränität Österreichs gewährleisten und – derzeit noch – die Forschung und Entwicklung in den Bereichen Arzneimittel, Impfstoffe, Medizinprodukte und persönliche Schutzausrüstung. Der zuletzt genannte Bereich könnte jedoch den Status als „besonders sensibel“ schon nächstes Jahr verlieren, da die Klausel im Investitionskontrollgesetz mit einem Ablaufdatum versehen ist. Dieses wurde zuletzt immerhin um ein Jahr bis Ende 2023 verlängert. Begründet wurde das im zugehörigen Initiativantrag vom November wie folgt: „Vor allem die COVID-19-Krise, aber auch die Energiekrise und die russische Invasion in der Ukraine haben den Bedarf nach dem Schutz der Versorgungssicherheit in besonders sensiblen Bereichen aufgezeigt und verdeutlichen die Relevanz der Aufrechterhaltung einer derartigen Regelung“. Vor diesem Hintergrund stellt sich allerdings die Frage, weshalb die Regierung dennoch an der Auslaufklausel festhält und bloß das Ablaufdatum verschoben hat.

Die praktische Bedeutung der Einordnung als „besonders sensibler Bereich“ zeigt sich im Zusammenhang mit den Schwellenwerten, die eine Genehmigungspflicht auslösen. Entscheidend ist nämlich nicht nur, ob das Unternehmen in einem bestimmten Bereich tätig ist, sondern auch ob der/die Investor:in durch die Investition einen gewissen Mindestanteil am Unternehmen erwerben oder sonst einen beherrschenden Einfluss auf dieses erlangen würde. Während in diesen sogenannten „besonders sensiblen“ Bereichen eine Genehmigungspflicht bereits beim Erwerb eines Mindeststimmrechtsanteils von 10% greift, besteht diese in anderen kritischen Bereichen erst wenn ein Schwellenwert von 25% bzw. 50% erreicht bzw. überschritten wird. Der sehr enge Anwendungsbereich der 10%-Schwelle steht dabei in einem Spannungsverhältnis zur Zielsetzung, die Investitionskontrolle effektiver zu gestalten. Zudem ist zu betonen, dass die Regelung im Investitionskontrollgesetz deutlich hinter vergleichbaren Bestimmungen in anderen EU-Staaten zurückbleibt. So sieht etwa das deutsche Pendant eine weitgehende Senkung der Prüfeintrittsschwelle auf 10% vor.

Genehmigungsverfahren und Vermeidung von Umgehungen

Das Investitionskontrollgesetz sieht ein zweistufiges Prüfverfahren vor, das grundsätzlich auf Antrag des Investors/der Investorin eingeleitet wird. Darüber hinaus kann ein Genehmigungsverfahren aber auch amtswegig eingeleitet werden, wenn der/die Wirtschaftsminister/in von einer genehmigungspflichtigen Investition Kenntnis erlangt, für die kein entsprechender Genehmigungsantrag gestellt wurde. Hier unterscheidet sich das Investitionskontrollgesetz deutlich von der Vorgängerregelung im Außenwirtschaftsgesetz. Letztere ermöglichte dem/der Wirtschaftsminister:in, vereinfacht gesagt, auch bei zwischengeschalteten Erwerber:innen genauer zu prüfen: Im Fall eines Beteiligungserwerbs durch eine/n Drittstaatsinvestor:in mittels eines EU Investmentvehikels konnte daher von Amts wegen eine Genehmigungspflicht vorgeschrieben werden. Dies setzte einen „begründeten Verdacht“ voraus, dass durch den Vorgang die Genehmigungspflicht gezielt umgangen werden sollte. Angesichts der strengen Anforderungen blieb die Bestimmung im Außenwirtschaftsgesetz aber weitgehend zahnlos. So wurde etwa der Beteiligungserwerb des mexikanischen Mobilfunkanbieters América Móvil an der Telekom Austria über eine niederländische Tochtergesellschaft mangels eines „begründeten Verdachts“ keiner Investitionskontrolle unterzogen. Im Rahmen des Investitionskontrollgesetzes spielt eine allfällige Umgehungsabsicht hingegen keine Rolle. Potenzielle Umgehungen werden vielmehr dadurch unterbunden, dass auch der mittelbare Erwerb eines österreichischen Unternehmens durch eine/n Drittstaatsinvestor/in bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen einer Genehmigungspflicht unterliegt. Ein mittelbarer Erwerb liegt nach den Erläuterungen zum Investitionskontrollgesetz vor, „wenn der unmittelbare Vorgang von einer anderen Person getätigt wird als von jener, der dadurch der tatsächliche Einfluss auf das Zielunternehmen zukommt“.

Flughafen Wien als „Stresstest“?

Ein aktuelles Beispiel bietet der Wiener Flughafen. War zunächst die Rede von einem australischen Pensionsfonds, stellte sich Ende des Sommers heraus, dass hinter dem unmittelbaren Investor eine wenig transparente Investmentgesellschaft mit Sitz auf den Cayman Islands steht.

Diese hatte bereits im Jahr 2014 über die in Luxemburg ansässige Airports Group Europe einen Anteil am Flughafen Wien erworben. Da damals offenbar kein Umgehungsverdacht festgestellt wurde, spielte auch keine Rolle, dass hinter dem Unternehmen letztlich ein Fonds auf den Cayman Islands stand. Für die nun geplante Aufstockung des Anteils gelten aber andere Regeln. Da es sich unabhängig von der Zwischenschaltung eines in der EU ansässigen Unternehmens wohl um einen mittelbaren Erwerb durch eine/n Drittstaatsinvestor:in handelt, konnte das Wirtschaftsministerium unabhängig von einer allfälligen Umgehungsabsicht ein entsprechendes Genehmigungsverfahren einleiten. Während die Vermeidung von Umgehungen im Investitionskontrollgesetz daher vergleichsweise effektiver geregelt wurde, bleibt das Gesetz in puncto Transparenz weit hinter den Erwartungen zurück.

„Blackbox“ statt Transparenz

Investitionskontrollen finden weitgehend in einer „Black Box“ statt. Zwar sieht das Investitionskontrollgesetz die Veröffentlichung eines jährlichen Tätigkeitsberichts vor. Dieser weist allerdings lediglich wenig aussagekräftige, anonymisierte Daten aus. In puncto Transparenz brachte das Investitionskontrollgesetz im Vergleich zur Vorgängerregelung im Außenwirtschaftsgesetz zum Teil sogar Rückschritte und wird dem in einer demokratischen Gesellschaft bestehenden Informationsbedürfnis nicht gerecht. Die fehlende Transparenz führt zunehmend zur Kritik, dass es sich bei der Investitionskontrolle um eine Blackbox handelt, so auch ganz aktuell im Fall des Wiener Flughafens. Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch: Im Rahmen des EU-weiten Kooperationsmechanismus, der im Investitionskontrollgesetz vorgesehen ist, werden regelmäßig umfangreiche Informationen zu laufenden Verfahren an die EK und anderen Mitgliedstaaten weitergegeben. Wäre es daher nicht zumindest angebracht, beispielsweise den Hauptausschuss des Nationalrats in das Genehmigungsverfahren einzubinden? Informationen zu konkreten Prüfvorgängen und die Möglichkeit zur Stellungnahme bleiben diesem jedenfalls bislang verwehrt. Darüber hinaus sollte angesichts der betroffenen öffentlichen Schutzinteressen nicht weiter auf die Einbindung – wie es auch in der FDI-Screening-Verordnung der EU heißt – von „Wirtschaftsteilnehmern, Organisationen der Zivilgesellschaft oder Sozialpartnern wie zum Beispiel Gewerkschaften“ verzichtet werden.

Ausblick

Im Ergebnis lässt sich festhalten: Das neue Resilienz-Paradigma verstärkt den Ruf nach der langfristigen Sicherung kritischer Infrastrukturen und Technologien. Investitionskontrollen sollen dabei einen vorausschauenden Schutz öffentlicher Interessen ermöglichen. In Österreich beseitigt das neue Investitionskontrollgesetz zwar einige Schwächen der in die Jahre gekommenen „Lex OMV“. Offene Baustellen bestehen jedoch weiter, etwa mit Blick auf die beschränkte Anwendbarkeit und die mangelnde Transparenz. Unterdessen nimmt die europäische Reformdiskussion zum Aufbau von Investitionskontrollen neuerlich Fahrt auf. In ihrem Arbeitsprogramm für 2023 kündigt die Europäische Kommission nach „zwei Jahren Erfahrung“ eine Überarbeitung der FDI-Screening-Verordnung an. Inhaltlich hat es die Ankündigung in sich: Künftig könnten so nicht nur ausländische Direktinvestitionen in der EU („inbound“), sondern auch die Investitionstätigkeiten europäischer Unternehmen außerhalb der EU („outbound“) unter die Lupe genommen werden. Das lässt nicht nur mehr geoökonomischen Konfliktstoff erwarten, etwa mit Blick auf die Kontrolle über kritische Technologien oder bei drohenden Produktionsverlagerungen. Investitionskontrollen könnten dann vielmehr auch die Sorgfaltspflichten von europäischen Unternehmen entlang der Lieferkette, ihre Verantwortung für den globalen Schutz von Menschenrechten oder die mit der Investitionstätigkeit verbundenen umwelt- und klimapolitischen Gefahren in den Fokus rücken.

Die vollständigen Quellenangaben finden Sie

in der Download-Version des Beitrags:

Kontakt

Kontakt

Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien

Abteilung EU & Internationales

Prinz Eugenstraße 20-22

1040 Wien

Telefon: +43 1 50165-0

- erreichbar mit der Linie D -