Das Bankenpurzeln beenden: Bausteine für eine nachhaltige EU-Bankenunion

Schon wieder purzeln die Banken. Der Regulierungseifer seit der Global Financial Crisis (GFC) hat offenbar nicht die gewünschte Wirkung gezeitigt. An welchen Gesetzesschrauben müsste jetzt gedreht werden? Und wie könnte ein gemeinwohlorientiertes Finanzsystem der EU aussehen?

Autor: Christian Felber

Diesen Artikel downloadenUnmittelbar nach der GFC 2008 verkündete Angela Merkel, dass künftig „alle Finanzmärkte, Produkte und Akteur:innen reguliert oder überwacht werden“. Ende 2014 versprach sie, dass „Steuerzahler:innen nie wieder dafür eintreten müssen, dass große Banken zusammenbrechen“. 15 Jahre später wird im Zuge der zweitgrößten Bankeninsolvenz in der US-Geschichte die Silicon Valley Bank von der staatliche Einlagensicherung übernommen, und wenige Tage später verhindert die Schweizer Nationalbank den Totalkollaps des Flaggschiffs Credit Suisse – eine der 30 globalen „Systembanken“. Auf die Pleite der Silicon Valley Bank folgte wenige Wochen später eine noch größere: die der First Republic. Der Beruhigungsversuch des US-Finanzministeriums am 1. Mai, dass das US-Bankensystem „gesund und widerstandsfähig“ sei, ist angesichts von 538 Banken, die seit 2008 in den USA Pleite gegangen sind, wenig überzeugend. Auch die aktuellen „Lösungen“ bereiten weiter Sorge. Bei der UBS hat sich der Gewinn im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als halbiert. Und die stolze Summe von 209 Milliarden Franken, welche die Schweizer Nationalbank für Kredite, Garantien und Haftungen in die Hand genommen hat, schafft nicht nur Sicherheit, sondern gleichzeitig auch Verunsicherung auf höherem Niveau.

Zu lasche Regulierung?

Die Frage, die im Raum steht, lautet, warum die Regulierungen nicht gegriffen haben und eine Wiederholung der Geschichte nicht verhindern konnten. Nach der GFC beschlossen die G20 und der Basler Ausschuss Definitionen und Eigenkapitalregeln für systemrelevante Finanzinstitute, die EU hat eine Bankenunion mit drei Säulen aus dem Boden gestampft: eine Aufsicht für Großbanken bei der EZB, einen Abwicklungsmechanismus und eine Spareinlagensicherung. Die ersten beiden Säulen sind in Kraft getreten. An Regeln mangelt es also nicht: 2015 zählte der Dortmunder Finanzprofessor Hermann Schulte-Mattler 34.019 Seiten Gesetzestext in der EU. Bankenpleiten konnten sie auch in der EU nicht verhindern. Die Banca Monte dei Paschi di Siena, das älteste noch existierende Bankhaus der Welt, gehört nach öffentlichen Milliardenspritzen 2013 und 2016 heute zu 64% dem italienischen Staat. Warum helfen also die Regeln nicht? Die Antwort könnte lauten: Es wurde quantitativ überreguliert, aber die entscheidenden Zügel dabei nicht gestrafft.

Was kann aus dem aktuellen Fall gelernt und welche wirksamen Reformen könnten eine Endlos-Wiederholung der Geschichte verhindern? Sehen wir uns zunächst unmittelbare Reformoptionen an, welche die Stabilität des Finanzsystems effektiv und nachhaltig sicherstellen könnten. Fünf Regeln könnten zusammenwirken.

Fünf Regeln für Finanzstabilität

Erstens, eine Größengrenze für Banken, um das „too big to fail“-Problem effektiv aus der Welt zu schaffen. Die Schwelle könnte zum Beispiel bei 100 Milliarden Euro Bilanzsumme eingezogen werden. Besser, es gibt viele Banken, und jede einzelne kann in die Insolvenz gelassen werden. Dann gilt gleiches Recht für alle, und die Systemstabilität wäre entscheidend erhöht. In Anbetracht dieses Vorschlags geht die Einverleibung einer Bank mit 535 Milliarden Euro Bilanzsumme (CS) durch eine doppelt so große Bank (UBS) genau in die falsche Richtung. Das Systemrisiko wird noch deutlich erhöht. Dasselbe gilt für die Einverleibung der First Republic in die JP Morgan Chase – nach dem G20-Schema die systemrelevanteste Bank der Welt! Was, wenn diese oder die UBS ins Wanken gerät?

Zweitens, die Eigenkapitalanforderungen müssen stark progressiv gestaltet werden. Die aktuellen Basel III-Regeln sehen nur drei Prozent ungewichtete Kernkapitalquote („leverage ratio“) vor, das ist, wie unten gleich ausgeführt, nahezu ein Witz. Für die 30 „G-SIBs“ (global systemrelevante Banken) gelten zusätzlich zwischen ein Prozent Kernkapital im untersten „Korb“ (darin liegen Credit Suisse und UBS seit Jahren) und höchstens 3,5 Prozent im obersten Korb, der vielsagender Weise leer ist. Lediglich die JP Morgan Chase ist im vierten Korb, sie muss zusätzlich 2,5 Prozent Eigenkapital vorhalten. Wie viel das zu wenig ist, zeigen die beiden Bankenexperten Anat Admati und Martin Hellwig: Sie sprechen von 20 bis 30 Prozent Eigenkapital, die früher durchaus üblich waren. Solche Anforderungen müssten zumindest für die größten Institute mit z. B. 50 bis 100 Milliarden Euro Bilanzsumme gelten. Bis zu dieser Schwelle könnten die Anforderungen kontinuierlich ansteigen.

Nachschusspflicht für die Eigentümer

Drittens wäre eine Nachschusspflicht für die privaten Eigentümer:innen von taumelnden Banken ein weiterer Sicherheitsanker – um öffentliche Gelder ein für allemal zu schonen. Auch das gab es in der Geschichte bereits. Die um die Jahrhundertwende üblichen 25 Prozent Eigenkapital hatten einen sachlichen Hintergrund: Die Eigentümer der Banken hafteten in vielen Ländern mit ihrem gesamten Vermögen. Der „Fall“ der City of Glasgow Bank 1878 trieb 80 Prozent der Eigentümer in den Privatkonkurs, während die Kund*innen unbeschadet davonkamen. Deshalb lag es damals im Interesse der Eigentümer, dass die Bank mit ausreichend Eigenkapital ausgestattet war. Wäre dies heute noch so, könnte die öffentliche Hand ihre Ressourcen sinnvoller einsetzen.

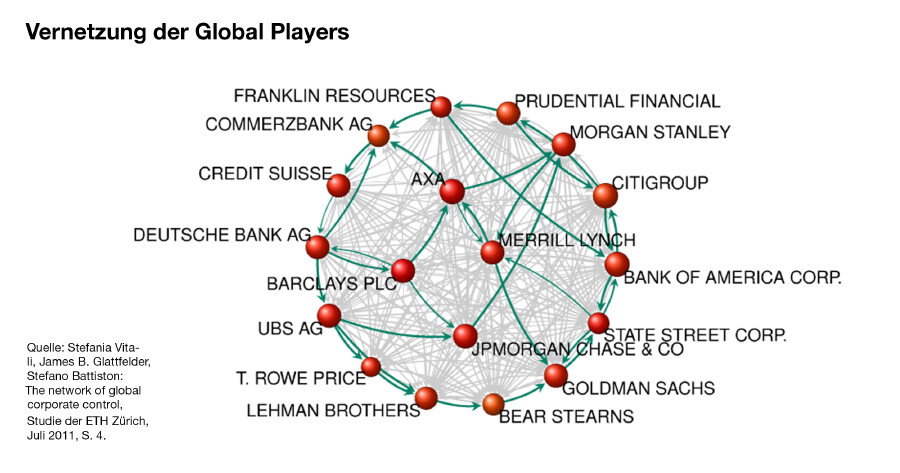

Viertens könnte das Problem der übermäßigen Verflochtenheit „too interconnected to fail“ in zwei Aspekten angegangen werden. Zum einen stellt sich die Frage, warum Banken andere Banken besitzen müssen? Es müssen ja auch nicht Schulen, Krankenhäuser oder Stadtwerke Eigentum an anderen Schulen, Krankenhäusern oder Stadtwerken halten. Wie immer gibt es gut begründete Ausnahmen. So befindet sich zum Beispiel die BAG Bankaktiengesellschaft im Eigentum des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken, da sie notleidende Kredite mit spezieller Expertise saniert oder abwickelt. Jedoch ergibt es wirtschaftlich keinen Sinn, dass just die größten Banken der Welt engste Bande miteinander unterhalten. Die Studie der ETH Zürich „The network of global corporate control“ von 2011 hat die extreme Verflochtenheit der Global Players aufgezeigt und warnt: „Wenn ein finanzielles Netzwerk eng verbunden ist, ist es hoch anfällig für Risiken. Während es in guten Zeiten robust erscheint, geraten die Mitglieder in turbulenten Zeiten oft gleichzeitig in Not.“ (siehe Abbildung unten).

Von daher könnte eine zukünftige Regulierung darauf abzielen, die gegenseitige Eigentümerschaft stark zu beschränken. Gleichzeitig bedarf es einer Begrenzung der Einräumung wechselseitiger Kreditlinien, das so genannte Interbankengeld („interbank money“). Dieses kann heute, ähnlich wie Giralgeld, im Zuge der Kreditvergabe aus dem Nichts geschaffen werden. Die Vollgeld-Reform, die vor dem Hintergrund des Aufkommens von digitalem Zentralbankgeld (CBDC) wieder stärker in Diskussion kommt, würde genau diesen Riegel vorschieben: Banken könnten dann einander nur noch Kredite in Vollgeld (CBDC) vergeben, aber nicht einfach Forderungen und Verbindlichkeiten verbuchen und damit das Finanzsystem inflationieren.

Regulierung von Boni

Fünftens: Schließlich braucht es eine Regulierung von Boni, die in den letzten Jahrzehnten für Exzesse im Finanzsektor verantwortlich waren. Es ist schwer zu verdauen, dass die Credit Suisse in den letzten zehn Jahren insgesamt einen Verlust von 3,2 Milliarden Franken gemacht und im selben Zeitraum Boni im Ausmaß von 32 Milliarden Euro – dem Zehnfachen – ausgeschüttet hat. Man fragt sich, warum nicht „Mali“ statt Boni fällig wurden. Neue Regeln könnten diese Exzesse beenden, zum Beispiel: Fixgehälter dürfen das Zehnfache des landesüblichen Mindestlohns nicht übersteigen; die variablen Gehälter dürfen maximal die Höhe des Fixgehalts ausmachen. Und schließlich: Mindestens die Hälfte der variablen Gehalts muss an soziale und ökologische Kriterien geknüpft sein: an das Ergebnis des Nachhaltigkeitsberichts oder der Gemeinwohl-Bilanz.

Diese fünf Regeln könnten sofort umgesetzt werden, sie sind Sicherheitsanker, die das Kentern weiterer Schiffe verhindern und die die Allgemeinheit nicht in Dauergeiselhaft zu großer oder verflochtener „Systembanken“ halten. In einer fairen Marktwirtschaft müssen Chancen und Risiken immer zwei Seiten ein- und derselben Medaille sein. Das Motto „Privatisierung der Gewinne, Sozialisierung der Verluste“ darf nicht länger als Leitmotiv dienen.

Die Ethik-Schiene in der EU-Bankenunion

Über diese unmittelbar stabilitätssichernden Regulierungen hinaus könnte eine visionäre Weiterentwicklung die EU-Bankenunion auf Nachhaltigkeitskurs bringen und in den Rahmen des Grünen Deals einpassen. Konkret könnte das so aussehen: Die EU-Taxonomie, eine zentrale Regulierung im Rahmen des Grünen Deals, bildet ein Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Auf dieser Linie könnten – neben „grünen Geschäften“ – auch „grüne Banken“ definiert werden. Seit 2016 existiert im italienischen Bank- und Kreditwesengesetz eine Definition für zukunftsfähige Banken. Demnach gelten Finanzinstitute als „ethisch und nachhaltig“, wenn sie folgende Kriterien erfüllen:

a. Sie bewerten die Finanzierung von juristischen Personen gemäß international anerkannten ethischen Bewertungsstandards;

b. Sie legen jährlich Bericht ab, welche Projekte und Unternehmen finanziert wurden;

c. Sie vergeben mindestens 20 Prozent der Kredite an gemeinnützige Organisationen und Sozialunternehmen;

d. Sie schütten keine Gewinne aus; Gewinne werden reinvestiert;

e. Wahl einer demokratischen und partizipativen Organisationsstruktur mit breiter Eigentümer*innen-Basis;

f. Die Differenz zwischen den höchsten und den niedrigsten Einkommen in der Bank darf den Faktor 5 nicht überschreiten. Diese erste rechtliche Definition von Ethikbanken könnte als Grundlage für die Erweiterung der Bankenunion um eine Schiene für Ethikbanken dienen. Nachhaltige Banken könnten dann anders reguliert werden als gewinnorientierte Banken, sowohl durch ein geringeres Maß an Regulierung insgesamt als auch durch die ausschließliche Gewährung öffentlicher Unterstützungsleistungen.

Förderung von Ethik-Banken

Zu diesen Förderinstrumenten könnten zählen: Die (günstigere) Refinanzierung durch die Zentralbank, die Inanspruchnahme der staatlichen Einlagensicherung, Geschäftsbeziehungen mit politischen Gebietskörperschaften oder Unterstützung in Finanzkrisen. Heute kommen all diese staatlichen Unterstützungsleistungen allen Banken unterschiedslos zugute, in Zukunft könnten sie Ethikbanken, die den obigen Definitionskriterien entsprechen, vorbehalten werden.

Umgekehrt könnten gewinnorientierte Banken von den aufgezählten Unterstützungsleistungen ausgeschlossen werden. Dann wüssten Sparer:innen, dass ihre Guthaben bei diesen Banken nicht sicher sind, und Investor:innen, dass gewinnorientierte Banken keinen günstigen Kredit von der Zentralbank mehr erhielten (was Konsequenzen für ihre Nachschusspflicht hätte). Der Verzicht auf das Auffangen von kriselnden Banken durch die öffentliche Hand könnte in Form einer Novellierung der Abwicklungsrichtlinie vorgenommen werden, indem die Rettung von gewinnorientierten Banken mit Steuergeld ausgeschlossen wird. Voraussetzung für diese Reform ist, dass jede betroffene Bank bedenkenlos in die Insolvenz gelassen werden kann. Dafür braucht es wiederum die oben vorgeschlagene Größengrenze für Banken: nicht nur aus Stabilitätsgründen, um eine Kettenreaktion in internationalen Finanzmärkten oder gar eine „Kernschmelze“ zu verhindern; sondern auch, um eine für die Demokratie ungesunde Machtkonzentration in der globalen Wirtschaft zu vermeiden.

Erst mit diesen weitreichenden Regulierungen würde der Sager von Angela Merkel, dass es „nie wieder“ zu einer Bankenrettung mit Steuergeld kommen werde, Glaubwürdigkeit erlangen.

Ethische Kreditregulierung

Schließlich könnte eine Kreditregulierung beschlossen werden, welche den Absatz a) des oben zitierten italienischen Gesetzes und Art. 157 (2) der Bayerischen Verfassung umsetzt: „Das Geld- und Kreditwesen dient der Werteschaffung und der Befriedigung der Bedürfnisse aller Bewohner.“ Letzterer kann so gelesen werden, dass Kredite nur Investitionen in die Realwirtschaft finanzieren dürfen (Deckung der Bedürfnisse), aber nicht Finanzinvestitionen (weil diese unmittelbar keine „Bedürfnisse“ decken). Ein anschauliches Beispiel für einen Finanzkredit war der LTCM, ein von zwei Risikomathematikern gemanagter Hedgefonds, die zuvor den Preis der Schwedischen Reichsbank für die Wirtschaftswissenschaft erhalten und dadurch hohes Renommee hatten. Sie gingen mit fünf Milliarden US-Dollar Eigenkapital zu einer Reihe von Geschäftsbanken und „hebelten“ das Eigenkapital mit weiteren 125 Milliarden US-Dollar Krediten auf. Mit den damit eingegangenen Derivate-Positionen verspekulierten sie sich. Um eine „Kernschmelze“ im Finanzsektor zu verhindern, sprang eine Reihe großer Geschäftsbanken mit der Federal Reserve an der Spitze der Feuerwehraktion ein. Solche Kredite haben keine realwirtschaftliche Funktion und sollten generell untersagt werden. Gleichzeitig sollten Kredite nur dann in die Realwirtschaft fließen, wenn sie „Werte schaffen“ und nicht zerstören. Zu echten „Werten“ zählen eine intakte Umwelt, sozialer Zusammenhalt, Vertrauen oder stabile Demokratie. Von daher sollten Kreditprüfungen in der Zukunft auch die Wirkung von Finanzierungen auf diese Grundwerte hin prüfen – über eine Gemeinwohl-, Nachhaltigkeits- oder ethische Risikoprüfung. Die konkrete Umsetzung könnte wiederum mithilfe der Taxonomie erfolgen. Zum Beispiel könnten Kredite perspektivisch nur noch für taxonomiefähige Wirtschaftsbereiche vergeben werden. Bei Taxonomie-Konformität könnten die Konditionen günstiger ausfallen. Oder anders: Je nach Ergebnis der Gemeinwohl-Bilanz oder eines äquivalenten Nachhaltigkeitsberichts werden Unternehmen günstiger oder teurer finanziert. Dann wirkt das Finanzsystem als starker Hebel für eine nachhaltige Entwicklung.

Diesen Artikel downloadenKontakt

Kontakt

Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien

Abteilung EU & Internationales

Prinz Eugenstraße 20-22

1040 Wien

Telefon: +43 1 50165-0

- erreichbar mit der Linie D -