Dieses Bild teilen über:

Aktuell kursierende Vorschläge eines 28. Regimes erinnern stark an frühere Versuche, die vor allem wegen unzureichender Sicherungen für Beschäftigte und Gläubiger am Widerstand von EU-Parlament, Mitgliedstaaten und Gewerkschaften scheiterten. Die Erfahrung mit der Europäischen Aktiengesellschaft zeigt auch die Schlupflöcher auf, die Arbeitnehmer:innenrechte drastisch schwächen. Wir schlagen fünf zentrale Prüfsteine vor, an denen jede neue EU-Rechtsform gemessen werden sollte.

Autor:innen: Marcus Meyer-Erdmann und Aline Hoffmann

Diesen Artikel downloaden

Die Europäische Kommission beabsichtigt, mittels EU Gesellschaftsrecht innovative Unternehmen – vor allem Start-ups und schnell wachsende Scale-ups – zu fördern, indem grenzüberschreitende Expansion erleichtert, Kapital angezogen und die Gründung „aus einem Guss“ digitalisiert wird. Es ist von einem „28. Gesellschaftsrechtsregime“ die Rede, weil diese Rechtsform zusätzlich zu den 27 nationalen Rechtsordnungen zur Verfügung stehen soll. Die Kommission begründet den Vorstoß mit Wettbewerbsnachteilen gegenüber den USA. Dabei gibt es bereits heute weitreichende Instrumente zur grenzüberschreitenden Mobilität und Digitalisierung des Gesellschaftsrechts (SE-Statut, Richtlinie 2019/2121, Digitalisierungsrichtlinien 2019/1151 und 2025/25).

Das Gesellschaftsrecht legt fest, welche Rechte und Pflichten Anteilseigner, Geschäftsleitung und weitere Stakeholder – insbesondere Beschäftigte – haben. Änderungen im Gesellschaftsrecht wirken deshalb zwangsläufig auf andere Rechtsbereiche wie Arbeitsrecht, Steuer- und Sozialrecht sowie Insolvenzrecht. Wer an der „Rechtsform-Schraube“ dreht, greift damit mittelbar auch in bestehende Schutzrechte für Beschäftigte und Gläubiger sowie in nationale Systeme der Mitbestimmung ein.

Die Erfahrung lehrt daher: Wenn ein solches Regime nicht sorgfältig ausgestaltet wird, droht es, Arbeitnehmerrechte, (betriebliche) Mitbestimmung, Steuer- und Sozialschutz zu untergraben – und zwar weit über die eigentliche Start-up-Szene hinaus.

Die Idee einer europäischen Privatgesellschaft ist nicht neu. Bereits 2008 legte die Kommission den Entwurf einer „Societas Privata Europaea“ (SPE) vor. Ziel war eine einfach zu nutzende Rechtsform für kleine und mittlere Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind. Gewerkschaften und das Europäische Parlament forderten von Anfang an klare Grenzen für die Unternehmensgröße, striktere Mitbestimmungsregelungen und einen echten grenzüberschreitenden Bezug. Kritiker warnten, dass ohne Größenbegrenzung auch Großkonzerne die SPE als „Billigschiene“ zur Umgehung nationaler Schutzvorschriften nutzen könnten. Der Vorschlag wurde 2014 zurückgezogen.

Nahtlos schloss sich 2014 der Vorschlag einer Einpersonengesellschaft „Societas Unius Personae“ (SUP) an. Kernelemente waren extrem geringe Kapitalanforderungen, Online-Gründung über ein Standardformular und eine weitgehende Beschränkung der Harmonisierung auf wenige Punkte. Auch hier sahen Parlament, Gewerkschaften und mehrere nationale Parlamente (u.a. Österreich) erhebliche Risiken für Gläubigerschutz, Arbeitnehmerrechte und das Subsidiaritätsprinzip. Ein Kernstreitpunkt war die geplante Trennung von Satzungssitz und tatsächlichem Verwaltungssitz, die es erlaubt hätte, Personal und wirtschaftliche Tätigkeit in einem anderen Staat anzusiedeln als den formalen Sitz – ein klassisches Einfallstor für Sozial- und Steuerdumping. 2018 wurde auch dieser Vorschlag endgültig beerdigt.

Seit Frühjahr 2025 werden in diversen Veranstaltungen der EU-Kommission recht unverbindlich Ideen und Vorschläge ausgetauscht, die an die gescheiterten Initiativen der SPE und der SUP erinnern. Im Europäischen Parlament berät seit Sommer 2025 der Rechtsausschuss über einen legislativen Initiativbericht des S&D Abgeordneten René Repasi. Das am meisten ausgearbeitete Konzept wurde von einem Konsortium von Unternehmern und Risikokapitalgebern namens EU-Inc.org, vorgelegt. Dieser Vorschlag dient seither als Art Blaupause in der Diskussion und sieht vor:

So modern diese Punkte klingen, liegt es auf der Hand, dass eine Prüfung auf Geldwäsche, Scheinadressen, Sozial- und Steuerbetrug in 24 Stunden praktisch unmöglich ist. Die Gefahr für die Mitbestimmung liegt allerdings schon in der Idee einer einheitlichen Rechtsform.

Bislang fehlt eine EU-weit verbindliche Definition von „Start-up“, „Scale-up“ oder „innovativem Unternehmen“. Ohne präzise Kriterien – etwa zu Umsatz, Beschäftigtenzahl und Unternehmensalter – könnten große Konzerne Tochtergesellschaften gezielt in die neue Rechtsform überführen, um strengere nationale Regeln zur Mitbestimmung, Kapitalausstattung oder zum Gläubigerschutz zu umgehen.

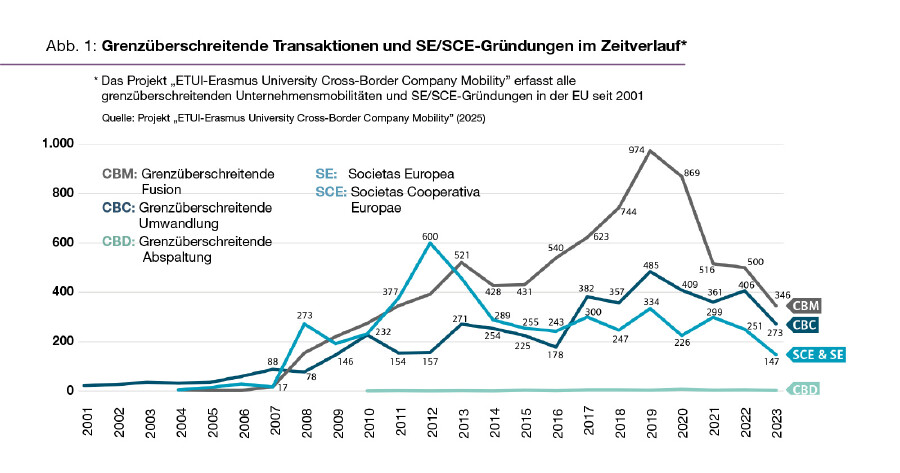

Ebenso wichtig wie der Zugang sind klare „Exit-Kriterien“: Ab welchem Punkt ist ein Unternehmen so groß oder etabliert, dass es wieder vollständig den allgemeinen Vorschriften unterliegen muss? Die Erfahrung mit der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) zeigt, dass Schlupflöcher, die einmal geöffnet wurden, dauerhaft und systematisch genutzt werden. Siehe Abbildung 1).

Der EU-Inc-Vorschlag will formelle Informations- und Konsultationsrechte erst ab sehr hohen Schwellen (z.B. 500 Beschäftigte) greifen lassen – also weit über den in der EU-Rahmenrichtlinie vorgesehenen 20 bzw. 50 Beschäftigten und über vielen nationalen Schwellen. Für kleinere Unternehmen blieben nur „informelle“ Austauschformate ohne einklagbare Rechte. Die Unternehmensmitbestimmung im Aufsichts- oder Verwaltungsrat wäre ausdrücklich ausgeschlossen.

Damit würde ein Parallelregime geschaffen, in dem Beschäftigte von wachstumsstarken Start-ups und Scale-ups unter Umständen dauerhaft vom europäischen Mitbestimmungsregeln abgeschnitten wären. Gerade in diesen dynamischen Sektoren würde die gewerkschaftliche Organisierung erschwert und die Stimme der Beschäftigten bei grundlegenden Weichenstellungen geschwächt. Das Schwächen gewerkschaftlicher Strukturen auf betrieblicher Ebene stellt auch zusätzliche Hemmschwellen für die Tarifpolitik, obwohl die EU mit der Mindestlohnrichtlinie doch gerade tarifpolitische Kapazität fördern soll.

Dagegen setzt EU-Inc stark auf Mitarbeiterbeteiligung über Aktienoptionen (ESOPs). Richtig reguliert können solche Modelle zusätzliche Chancen eröffnen. Ohne Schutzmechanismen verlagern sie jedoch Risiken auf Beschäftigte und auf öffentliche Haushalte:

ESOPs dürfen daher nicht als Ersatz für Löhne, Sozialschutz und Mitbestimmung dienen, sondern nur als ergänzendes Instrument mit klaren Grenzen, Transparenzpflichten und starker Einbindung der Tarifparteien.

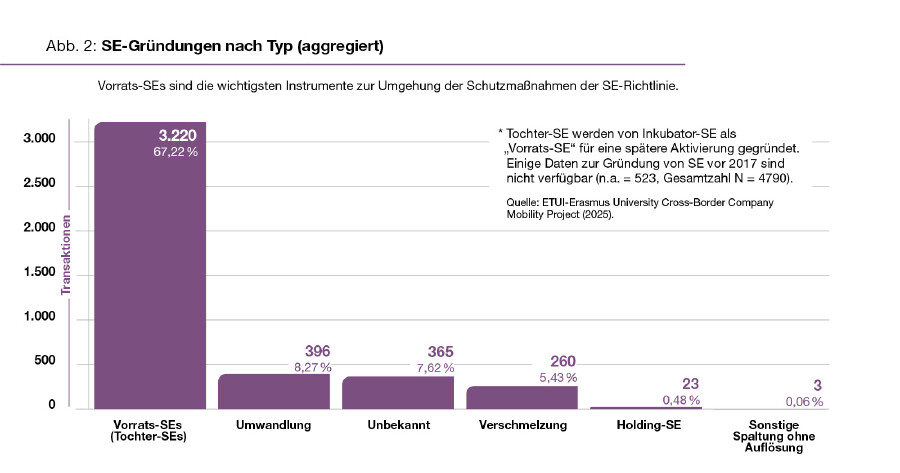

Die Europäische Gesellschaft (SE) erweist sich in der Praxis weniger als Motor echter Mobilität, sondern vor allem als Instrument zur Umgehung nationaler Mitbestimmung. Tausendfach wurden leere „Vorrats-SEs“ gegründet, die zunächst ohne Beschäftigte und Arbeitnehmervertretungen bestehen. Werden sie später mit Belegschaften „befüllt“, löst dies keine neuen Verhandlungen über Mitbestimmung oder einen SE-Betriebsrat aus.

Ganze zwei Drittel aller SE wurden als Tochter-SE gegründet (siehe Abbildung 2). Mit wenigen Ausnahmen können diese auch als „Vorrats-SE“ bezeichnet werden, da es sich um leere Unternehmenshüllen handelt, die „von der Stange“ gekauft und einfach aktiviert werden können, um als echte EU-Unternehmen unter einem neuen Namen zu agieren, anstatt ein neues Unternehmen von Grund auf neu zu gründen.

So entstand ein eingefrorener Status quo: selbst wenn die Belegschaft stark wächst und nationale Schwellenwerte für Aufsichtsratsmitbestimmung überschreitet, lösen sie keinen neuen Verhandlungsanspruch aus. Studien zeigen, dass in Deutschland ein Großteil der großen SEs mit mehr als 2.000 Beschäftigten keine paritätische Mitbestimmung kennt, obwohl sie nach nationalem Recht dazu verpflichtet wären.

So können Unternehmen dauerhaft nationale Schwellenwerte für die Mitbestimmung im Aufsichts- bzw. Verwaltungsrat ignorieren, obwohl sie faktisch große Belegschaften haben. Auch die Gründung europäischer Betriebsräte könnte dauerhaft ausgefroren werden, sollte es zur Anwendung des Vorher-Nachher Prinzips bei Neugründung des Unternehmens kommen. Diese Erfahrungen aus der SE Richtlinie und aus der Anwendung der Richtlinie zur grenzüberschreitenden Fusion, Abspaltung und Umwandlung sind unmittelbar relevant für das geplante 28. Regime.

Die Voll-Digitalisierung von Gründungsprozessen ist grundsätzlich ein Fortschritt, insbesondere für junge Unternehmen ohne großen Verwaltungsapparat. Schon heute ermöglichen die Digitalisierungsrichtlinien die Online-Gründung in allen Mitgliedstaaten. Entscheidend ist aber, dass digitale Verfahren nicht mit einem Verzicht auf materielle Prüfungen verwechselt werden. Eine Eintragung „über Nacht“ innerhalb von 24 Stunden lässt seriöse Identitäts-, Geldwäsche-, Insolvenz- und Sozialversicherungsprüfungen faktisch nicht zu. Statt ein völlig neues Register aufzubauen, könnte ein einheitliches digitales „Front-End“ auf bestehende nationale Register aufsetzen (siehe bestehendes EU BRIS-System). So ließe sich der Wunsch nach einem „One-Stop-Shop“ mit effektiven Prüfungen verbinden – bei realistischer Bearbeitungszeit und klarer Verantwortung der Mitgliedstaaten. Digitalisierung kann und soll Prozesse vereinfachen, darf aber nicht zum Einfallstor für Deregulierung werden.

Gesellschaftsrecht ist eng mit Steuer- und Sozialrecht verflochten. Wenn eine neue Rechtsform es erleichtert, Gewinne und Wertschöpfung in Niedrigsteuerländer zu verlagern, während Beschäftigte in Hochkostenländern arbeiten, verschärft dies die ohnehin bestehende Schieflage in den öffentlichen Haushalten. Eine faire Innovationspolitik muss daher sicherstellen, dass auch innovative Unternehmen angemessen zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Das betrifft Mindestbesteuerung von Gewinnen, wirksame Regeln gegen Gewinnverlagerung, aber auch die Sicherung der Bemessungsgrundlagen von Sozialversicherungen, wenn immer größere Einkommensbestandteile in Aktienoptionen ausgelagert werden.

Wir schlagen fünf zentrale Prüfsteine vor, an denen jede neue EU-Rechtsform gemessen werden sollte:

Innovation und Beschäftigtenrechte sind kein Widerspruch. Ein modernes Unternehmensrecht kann Start-ups und Scale-ups erleichtern, ohne Mitbestimmung, Steuergerechtigkeit und Sozialschutz zu opfern. Voraussetzung ist, dass bekannte Schwachstellen – etwa die Ausnutzung von leeren Gesellschaftshüllen, die Umgehung von Beteiligungsrechten und die Verlagerung von Risiken auf Beschäftigte – konsequent geschlossen werden.

Ein 28. Regime, das als „Abkürzung“ an nationalen Schutzstandards vorbeiführt, würde dagegen Misstrauen in die europäische Gesetzgebung schüren und die soziale Akzeptanz des Binnenmarkts untergraben. Die kommende Debatte wird deshalb zum Test, ob die EU aus den Erfahrungen mit SPE, SUP und SE gelernt hat – und ob sie bereit ist, Innovation mit einem starken sozialen Fundament zu verbinden.

Diesen Artikel downloadenETUI Policy Brief: How a 28th company law regime jeopardises workers’ rights , September 2025

Das gesamte Papier kann hier heruntergeladen werden.

Abteilung EU & Internationales

Prinz Eugenstraße 20-22

1040 Wien

Telefon: +43 1 50165-0

- erreichbar mit der Linie D -

© 2026 AK Wien | Prinz-Eugen-Straße 20-22 1040 Wien, +43 1 501 65